Концентрированные корма в животноводстве

Для кормления сельскохозяйственных животных используют четыре главных группы кормов: грубые, сочные, концентрированные и корма животного происхождения. Любая из их имеет свои особенности внедрения и сопоставимости с другими кормовыми продуктами в рационах. К грубым кормам относятся: сено, трава, силос, мякина, веточный корм и пр. К сочным: травка, сенаж, корнеплоды, овощи, фрукты, отходы сада и огорода. Корма животного происхождения: молоко, продукты из молока, рыба, рыбная мука, мясо-костная мука, костная мука, кровяная мука, яичка, фарш, инкубаторские отходы, боенские отходы и т. п.

Значимость и доступность этих групп кормов для различных видов животных неодинакова. Жвачные, питаясь в главном сочным и грубым кормом, могут на сто процентов обходиться без кормов животного происхождения и концентратов. Свиньи и птица – напротив: грубого корма они потребляют сильно мало, а бо?льшую часть питательных веществ берут из концентратов, сочных кормов и кормов животного происхождения. Пушные хищные животные не могут питаться ничем, не считая кормов животного происхождения.

Дальше в статье тщательно описаны виды концентрированных кормов, методы их подготовки, также питательность и ценность каждого из видов для организма животных.

Концентрированными кормами именуются все зерновые (ячмень, кукуруза тритикале и др.), продукты переработки зерновых (пивная дробина, отруби) и масличных культур (подсолнечный жмых, соевый шрот и т. д.). Отдельной группой концентрированных кормов можно считать специально приготовленные комбикорма.

Из зерновых более применимыми в качестве корма для животных числятся ячмень, овёс и кукуруза. Пшеница и рожь содержат много клейковины и по этой причине нежелательны в рационах. Бобовые, такие как соя, горох, вика и другие, содержат много белка, но без подготовительной подготовки перевариваются плохо из-за присутствия в их составе веществ-ингибиторов пищеварительных ферментов. Для того, чтоб скармливание этих зерновых приносило животным пользу, их нужно за ранее обработать.

Ячмень – очень пользующаяся популярностью кормовая культура, которую обширно употребляют для кормления свиней, сельскохозяйственной птицы, коз, овец и продуктивного скота. В 1 кг зерна содержится 1,2 кормовые единицы и 100 г переваримого протеина. В ячмене сильно мало каротина (0,5 мг/кг), практически нет витамина D, но зато много витамина Е (50 мг/кг) и находятся витамины группы В и витамин С. Также есть кальций (2 г/кг), сера (1,3 г/кг), кремниевая кислота и соединения фосфора (3,9 г/кг), железо (50 г/кг), медь (4,2 г/кг), цинк (35,1 г/кг), сравнимо много йода (0,22 мг/кг) и кобальта (0,26 мг/кг). Белка содержится около 10–12%, жира: от 2,4 до 2,5%, клетчатки: 5,2–5,5%, безазотистых экстрактивных веществ: 60–61,5%, в том числе крахмала – от 48 до 50%, а сахара – менее 0,2%.

Белок ячменного зерна представлен равновесным набором аминокислот, в том числе в нём находятся метионин, триптофан и лизин. Их суммарное содержание – около 7–9 г на 1 кг зерна. Благодаря такому на биологическом уровне ценному составу, постоянное скармливание зерна ячменя благоприятно повлияет на здоровье животных и, как итог, наращивает выживаемость молодняка, восстанавливает обменные процессы и содействует наилучшему развитию организма, ускоряет рост, увеличивает плодовитость и мотивированную продуктивность сельскохозяйственных животных.

Ячмень – самый наилучший корм для свиней, в их рационах толика приготовленного ячменного зерна может занимать более 50%. Очень полезен жареный ячмень поросятам-сосунам, начиная со 2-ой недели их жизни.

Кукуруза – одна из более фаворитных фуражных культур во всём мире. Она имеет наивысшую энергетическую ценность посреди всех зерновых кормов. В 1 кг кукурузного зерна содержится 1,33 кормовых единицы либо 12,89 МДж обменной энергии. Такая высочайшая питательность обуславливается огромным содержанием углеводов и жира в зерне. Углеводы представлены в большей степени крахмалом (55–60%) и сахаром (около 4%). Жира в кукурузном зерне более 4%. В его состав входят несколько жирных кислот, в том числе и неподменных. Жир, находящийся в кукурузном зерне, содействует растворению и усваиванию жирорастворимых витаминов, которые находятся или в самом зерне кукурузы, или в других компонентах, входящих сразу с ней в состав рациона. Не считая того, в зерне есть 9–10% белка, 65,3% безазотистых экстрактивных веществ и 3,8–4% клетчатки.

В 1 кг корма толика перевариваемого протеина из полного количества белка составляет 73 г. Что касается аминокислотного состава, то в 1 кг кормов содержится 2,1 г лизина и суммарно 3,3 г метионина и цистина. В отношении макроэлементов необходимо подчеркнуть, что в кукурузном зерне не много кальция (0,5 г/кг), но сравнимо много фосфора (5,2 г/кг), натрия (1,3 г/кг) и магния (1,4 г/кг). Из микроэлементов кукуруза содержит много железа (303 мг/кг) и цинка (29,6 мг/кг), среднее количество йода (0,12 мг/кг) и меди (2,9 мг/кг), малозначительное – кобальта (0,06 мг/кг) и марганца (3,9 мг/кг). Много в кукурузе каротина (6,8 мг/кг), витамина Е (22,6 мг/кг), но не много витамина В, и практически на сто процентов отсутствует витамин D.

Кукурузный корм охотно поедается животными. Кормление кукурузным зерном приводит к резвому набору веса, улучшению свойства шерсти, яиц, а сало приобретает мягенькую, очень легкоплавкую консистенцию. С осторожностью следует включать кукурузное зерно в рационы родительского стада птицы до сезона кладки яиц. Бесконтрольное его скармливание может приводить к ожирению репродуктивного стада и, как следствие, к понижению количества яиц и их выводимости. В рационах продуктивных животных кукурузу лучше давать в консистенциях с другими видами зерновых. Жёлтые сорта кукурузы, в качестве корма, лучше белоснежных.

Овёс – ценный концентрированный корм, который нередко употребляется как диетический. Конкретно питательность 1 кг овса принята за эталон в этой категории и именуется 1 кормовой единицей. Энергетическая ценность 1-го килограмма овсяного зерна составляет 9,46 МДж. Это самый маленький показатель посреди всех используемых цельнозерновых кормов. Общее содержание белка в овсяном зерне составляет 10,8%. При всем этом переваримого протеина в 1 кг – более 79 г.

Овсяное зерно содержит достаточно много жира – до 4 г/кг. Содержание клетчатки в нем самое огромное из всех зерновых – 9,7%. Толика безазотистых экстрактивных веществ доходит до 57,3%, сахара – 25 г/кг, крахмала – 320 г/кг. Крахмал овса тонкодисперсный, он имеет такую структуру, которая просто переваривается и усваивается организмом животных. Овсяное зерно несколько беднее по содержанию аминокислот, чем ячменное. Лизина в нём – около 3,6 г/кг, метионина – 2 г/кг, цистина – 1,2 г/кг, триптофана – 2,4 г/кг. Минеральный набор представлен последующими макро- и микроэлементами: кальция – 1,5 г/кг (т. е. не много), фосфора – 3,4 г/кг, магния – 1,2 г/кг, калия – 5,4 г/кг, натрия – 1,8 г/кг, хлора – 1,4 г/кг, серы – 1,3 г/кг, железа – 41 мг/кг, меди – 4,9 мг/кг, цинка – 22,5 мг/кг, марганца – 56,5 мг/кг (т. е. много), кобальта – 0,07 мг/кг, йода – 0,1 мг/кг.

Не считая этого, в овсе содержится среднее количество витамина А (1,3 мг/кг), Е (12,9 мг/кг) и витамины группы В.

Из овса маленького помола можно приготовить диетический продукт для молодняка и ослабленных животных – овсяное молоко. Метод его изготовления довольно прост: в кипячёную и охлаждённую до температуры +50°С воду (5 л.) вываливают овсяную муку (1 кг); посуду со консистенцией укутывают, и через 3–3,5 часа приобретенный состав можно давать животным. Если смесь приготовлена для поросят, то в неё можно добавить молока либо простокваши. Если она предназначена телятам либо взрослому скоту, то рекомендуется добавить к ней столовую ложку соли. Овсяное молоко просто переваривается и усваивается. Попав в организм, оно восстанавливает процессы пищеварения, накапливает силы и водно-солевой баланс при разных заболеваниях.

Очень полезен цельный овёс лошадям. Огромное содержание клетчатки (каждое зернышко покрыто защитной плёнкой) принуждает лошадка более кропотливо и длительно разжёвывать зёрна. И уже в это время в ротовой полости начинается процесс расщепления углеводов при помощи амилазы (пищеварительного фермента, 1-го из компонент слюны). Попав в желудок и кишечный тракт, клетчатка провоцирует пищеварение и перистальтику. Таким макаром, зерно стремительно переваривается, обеспечивая организм животного энергией и питательными субстанциями, а клетчатка продолжает работать: в слепой кишке она становится питательной средой для обитающей там бессчетной целлюлозолитической микрофлоры. Мельчайшие организмы плодятся в ней повсевременно и продуцируют витамины группы В, нужные для животных. Сами же мельчайшие организмы (их часть) также повсевременно перевариваются и усваиваются лошадью как настоящий белок.

В составе зёрен овса содержится вещество авенин (C6H14NO5P). Попадая в кровь, это органическое соединение оказывает временное тонизирующее и бодрящее действие на животных. После потребления овса упряжные лошадки под воздействием авенина показывают высшую работоспособность, у племенных коней увеличивается половая активность, а молодняк становится более игривым и подвижным.

При скармливании овса следует учесть относительно низкое содержание в нём кальция и восполнить его недочет другими видами корма (к примеру, сеном люцерны, – в нём содержание кальция составляет 17 г/кг; юный травкой – 3,5 г/кг; сенажом люцерновым – 10,9 г/кг) либо особыми добавками (трикальций фосфат, монокальций фосфат и пр.).

Пшеница, владея хорошими вкусовыми свойствами, отлично поедается продуктивными животными и домашней птицей, но в их рационах она не желательна. Дело в том, что в её состав входят белки глиадин и глютелин. Вкупе с крахмалом эти два компонента образуют нерастворимую в воде клейковину. Содержание такового соединения в пшенице может быть от 18% до 36%. Попав в пищеварительную систему, клейковина соединяется с присутствующей там водой и образует клейкую, неперевариваемую субстанцию. Эта субстанция делает химус (содержимое кишечного тракта) вязким, чем изменяет скорость его движения по пищевому тракту. Не считая того, она делает труднодоступными для пищеварительных ферментов все другие виды корма, которые были съедены животным сразу с пшеницей, в итоге чего нарушается обычное пищеварение. Термообработка способна коагулировать клейковину и тем понизить её неблагоприятное воздействие на пищеварительный процесс в организме животного.

В фуражных целях употребляют мягенькие сорта пшеницы низкого класса. Питательность пшеничного зерна мягеньких видов составляет 1,28 кормовых единиц, энергетическая ценность 1-го килограмма – 11,2 МДж. Содержание жира в пшеничном зерне: 2–2,3%. Клетчатки в нём относительно не много – 1,7%, что исключает стимулирующий перистальтику эффект. Безазотистых экстрактивных веществ – 66,1%, в том числе крахмала – 51,5, сахара – до 2%. Содержание сырого протеина – около 13,3%, из него переваримого – менее 10,6%.

Белки представлены такими аминокислотами: аргинин, валин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин, аланин, аспарагин, глицин, пролин, серин, тирозин, цистин. Самое огромное количество посреди их составляют неподменные аминокислоты (аргинин, валин, треонин, триптофан и аланин).

Содержание кальция в пшеничном зерне малозначительное – 0,8 г/кг, фосфора – среднее, 3,6 г/кг, магния – 1 г/кг; сильно мало натрия – 0,1 г/кг, йода – 0,06 г/кг, кобальта – 0,07 г/кг и хлора – 0,4 г/кг. Зерно пшеницы богато медью – 6,6 г/кг и марганцем – 46,4 г/кг. Цинка (23 г/кг) и железа (40 г/кг) в нём приблизительно такое же количество, как и в других видах кормового зерна.

В пшенице содержится среднее для зерновых количество каротина (1 мг/кг), витаминов группы В и витамина Е (11,9 мг/кг).

В чистом виде использовать пшеничное зерно для кормления животных не рекомендуется. Лучше это делать в консистенции с другими видами концентрированного корма. Отличные результаты даёт кормовая смесь, состоящая из пшеницы, ячменя, соевого шрота и кукурузы.

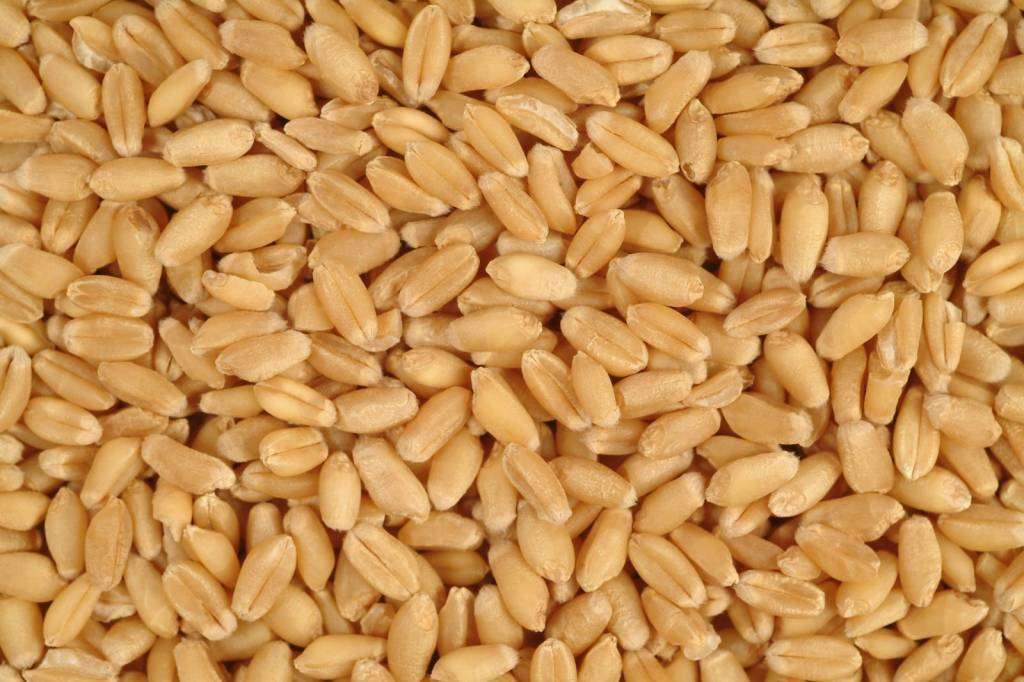

Тритикале – это сделанное человеком гибридное растение, которое может само плодиться и давать всхожее зерно. Получили тритикале в 1875 году, в итоге скрещивания ржи с пшеницей. С того времени это растение культивируется как самостоятельная сельскохозяйственная культура. Питательность килограмма зерна тритикале составляет 1,25 кормовых единиц. Энергетическая ценность: 12,1 МДж. Биохимический состав зерна со средними показателями характеризуется высочайшим содержанием углеводов (68,8%) и средним содержанием белка (14–18%). Также в нем содержатся 2,4–3,1% клетчатки и 1,5–2,2% жира. Соотношение белков в зерне тритикале последующее: 28% – глютелинов, 25% – альбуминов, 19% – проламинов, 16% – глобулинов. В составе белков все есть неподменные аминокислоты в количестве, приблизительно равном их содержанию в пшеничном зерне. Для тритикале типично завышенное содержание лизина (3,8–4,1 г/кг).

Крахмал тритикале крупнозернистый, по структуре похож на пшеничный. Его толика в полном количестве безазотистых веществ зерна колеблется от 58% до 70%.

Содержание минеральных веществ может варьироваться зависимо от свойства почв и критерий произрастания, но средние характеристики последующие: фосфор – 0,78%, калий – 0,53%, магний – 0,2%, марганец – 0,05%, кремний – 0,03%, натрий – 0,04%, хлор – 0,01%, сера – 0,01%.

Количество главных витаминов в зерне тритикале практически не отличается от содержащихся в пшенице.

Зерно тритикале имеет некие достоинства перед другими зерновыми. Оно превосходит другие злаковые культуры по содержанию триптофана и лизина, кукурузу и сорго – по набору и содержанию неподменных аминокислот, ячмень и овёс – по содержанию крахмала. В нём больше белка, чем в обеих начальных культурах (в пшенице и ржи). Животные употребляют тритикале более охотно, чем рожь. Так как клейковины в нём меньше, чем в пшенице, тритикале обширно используют как кормовую культуру: около 63% его валового производства идёт на фуражные цели.

Рожь изредка применяется в качестве кормового зерна по двум причинам:

– она без охоты поедается животными из-за низких вкусовых свойств;

– по содержанию клейковины и некрахмалистых полисахаридов её зерно близко к пшеничному, потому не обладает большой кормовой ценностью.

Особенного смысла в скармливании ржи нет, но если по каким-то причинам её решили включить в рацион, то следует за ранее приучивать животных к этому продукту, равномерно увеличивая количество ржи в составе корма от малого к рекомендуемому. Лучше давать рожь дроблённой, в консистенции с другими видами зерна либо после подготовительной термообработки. Очень отличные результаты даёт экструдирование ржаного зерна.

Питательность килограмма ржи составляет 1,12 кормовые единицы, это около 11 МДж обменной энергии. В её зерне около 12,5% протеина (в том числе 8–9% переваримого), 1,8% жира, 2,1% клетчатки, 63% безазотистых экстрактивных веществ (из их 50% крахмала и 2,3% сахара). Рожь сравнимо бедна основными витаминами (содержание витамина А – 0,5 мг/кг, витамина Е – 5,7 мг/кг), но богата витаминами группы В. По содержанию макро- и микроэлементов ржаное зерно близко к пшеничному.

Соя является одним из самых высокобелковых видов зерновых. Конкретно в значимом содержании белка и заключается её основная кормовая ценность. Рационы многих видов травоядных животных обогащают белком при помощи прибавления в их сои либо товаров её переработки. Толика белка в соевом зерне зависимо от многих причин находится в границах от 38% до 46%.

По набору и соотношению аминокислот соевый белок приближается к настоящему белку животного происхождения, а беря во внимание, что почти всегда в кормах применяется не цельная полножировая соя, а её шрот либо жмых, то внедрение соевых товаров является относительно дешёвым решением задачки обеспечения продуктивных животных высококачественным протеином.

В соевом зерне содержатся: 1,5–1,9% валина и гистидина, 2–3,4% лейцина, 1,2–2% изолейцина, 1,8–2,8% лизина, 0,6–0,9% метионина, 1,2–1,8% треонина, 0,5–0,8% триптофана, 1,4–2,5% фенилаланина. Общее содержание неподменных аминокислот составляет 128 г/кг, что на сто процентов обеспечивает все био потребности организма сельскохозяйственных животных в строительном материале.

В соевых бобах содержится достаточно много жира – от 16 до 27%. Жиры представлены триглицеридами и липоидными субстанциями. Липоидные вещества соевого жира содержат огромное количество фосфолипидов, которые применяются при регенерации тканей, обеспечивают нейтрализацию токсинов, также содействуют укреплению стен сосудов. Триглицериды состоят из глицерина и жирных кислот, посреди которых находятся такие неподменные жирные кислоты как олеиновая, линолевая, арахидоновая, выполняющие важную роль в функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем.

Безазотистых веществ в сое содержится сравнимо не много по сопоставлению со злаковым зерном, – от 17 до 33%, в том числе крахмала – около 1,2–6%, клетчатки – 6–10%, сахара – 7–10%.

Содержание витаминов и минеральных веществ (микро- и макроэлементов) значительно варьируется зависимо от сорта, технологии выкармливания, свойства грунта, длительности хранения до скармливания и многих других причин. В 1 кг зерна сои содержится: 23–73 мг витамина Е; 0,7–5,5 мг витамина А; 1,5–4,5 мг витамина К; 85–97 мг витамина С; 0,8–1,2 мг витамина В1; 2,2–8,6 мг витамина В2; 10–14,2 мг витамина В3; 3,8–5 мг витамина В6; 0,3–0,6 мг витамина В7; 1,8–2,5 мг витамина В9; 22 мг витамина РР. Также в состав сои входят: кальций (2,5–4,7 г), фосфор (4,8–7,8 г), калий (16–27 г), кремний (1,7–4 г), магний (10–28 г), сера (2,1–2,4 г), железо (97–200 мг), медь (15мг), цинк (20–48 мг), марганец (20–28 мг), селен (10–12 мг), натрий (60–180 мг).

Энергетическая ценность 1-го килограмма необработанного соевого зерна – около 11,6 МДж либо 1,2 кормовых единиц.

Но не считая огромного количества на биологическом уровне ценных веществ зерно сои содержит и другие, антипитательные, вещества. Более сильным действием посреди их владеют ингибиторы протеолитических ферментов. Эти вещества ведут взаимодействие с пищеварительными ферментами и образуют с ними химически нейтральные соединения. Исключая таким макаром ферменты из процесса расщепления корма на обыкновенные питательные вещества, они препятствуют нормальному пищеварению и становятся предпосылкой расстройств желудочно-кишечного тракта у животных. Для нейтрализации вредных веществ рекомендуется подвергать полножировую сою перед скармливанием специальной обработке: микронизации либо экструдированию.

Горох – зернобобовая культура, зерно которой отличается высочайшим содержанием растительного белка, по аминокислотному составу подобного белкам животного происхождения. Энергетическая ценность 1 кг гороха – 11,47 МДж. Его питательность для организма животного составляет 1,18 кормовых единиц. Содержание белка в нём относительно высочайшее. Зависимо от сорта и критерий выкармливания оно может достигать значения от 21% до 36%. Перевариваемого протеина в этом количестве – более 192 г/кг зерна.

Аминокислотный состав горохового белка последующий: в нём все есть заменимые аминокислоты, в особенности много аргинина – около 8,7% (больше, чем в сое, белке яиц, молока и продуктов из молока); неподменные аминокислоты представлены гистидином (2,5%), изолейцином (4,5%), лейцином (8,5%), лизином (7,2%), метионином (2%), фенилаланином (9%), треонином (3,9%), триптофаном (1%), валином (5%). Гороховый белок переваривается пищеварительной системой животных медлительно, но резвее, чем казеин. Жира в гороховом зерне не много: 0,6–1,5%. Он включает в собственный состав многие жирные кислоты, но неподменных (линолевой, линоленовой, олеиновой, арахидоновой) практически нет. Количество безазотистых экстрактивных веществ – от 46 до 60%, в т. ч. толика крахмала в их составляет 25–45%, а сахара 4–10%. Содержание клетчатки находится в зависимости от сорта и колеблется в границах от 2,1 до 6%.

В одном килограмме горохового зерна содержится: 2 г кальция (это относительно много), 4,3 г фосфора, 1,2 г магния, 10,7 г калия, 0,3 г магния, 0,7 г хлора, 1,6 г серы, 60 мг железа, 7,7 мг меди, 26,7 мг цинка, 20,2 мг марганца, 0,18 мг кобальта, 0,06 мг йода. В нём не много каротина – 0,2 мг/кг, но много витамина Е – 53 мг/кг. Подкармливать животных гороховым зерном имеет смысл только после специальной обработки, по другому находящиеся в нём вещества-ингибиторы протеолитических ферментов нарушат обычный процесс пищеварения и не дадут расщепиться и усвоиться всем ранее перечисленным питательным субстанциям.

Хоть какое кормовое зерно непременно должно быть доброкачественным. Испорченное не только лишь не принесёт никакой полезности, да и может обернуться значительными убытками вследствие появления разных отравлений, болезней и даже смерти поголовья. Не считая обычного внешнего облика, влажности не выше 14–16%, отсутствия зрительно приметных примесей и механических повреждений, о качестве корма может свидетельствовать его запах.

Доброкачественное зерно не имеет никакого аромата либо имеет еле уловимый специфичный запах. Но, к примеру, запах рыбы свидетельствует о присутствии в продукте спор грибков; запах горечи гласит о том, что жир в составе зерна (в большей степени дроблёного) окислился, т. е. прогорк; сладковатый запах – признак того, что зерно было убрано сырым, и под действием низких температур (может быть, заморозков) при хранении часть крахмала преобразовалась в сахара, или же оно начало прорастать; медовый запах зерно приобретает в случае значимого поражения клещами; хлебный либо спиртовой запах бывает у зерна, поражённого дрожжами; затхлый значит поражение плесенью; запах травок гласит о большой засорённости гороха семенами дикорастущих растений.

Перед скармливанием лошадям хоть какого цельного зерна рекомендуется помыть его в прохладной воде для чистки от пыли и различных примесей грунта. Лошадки в особенности чувствительны к чистоте корма и при скармливании грязного зерна нередко заболевают коликами.

Итог от скармливания зерновых кормов, их питательность и степень усвояемости зависят не только лишь от вида зерна, да и от метода его изготовления. Зерновой корм можно готовить многими методами: проращивать, размельчать, размельчать и запаривать, плющить, поджаривать, микронизировать, экструдировать, осолаживать, дрожжевать. Разглядим несколько часто встречающихся методов подготовки зерна и эффективность внедрения таких кормов.

Измельчение – самый распространённый метод подготовки зерна к скармливанию. Он более обычный и обычный, поэтому и стал обычным. Измельчение делает питательные вещества зерновки более доступными для пищеварительных ферментов и других активных веществ пищеварительной системы и в итоге даёт возможность корму более много перевариваться и усваиваться.

Для уровня перевариваемости очень принципиальна степень измельчения. Зерно грубого помола (размер частиц 1,8–3 мм) переваривается организмом животных на 67–80%; при среднем помоле (1–1,8 мм) – на 82%; дерть маленького помола (0,2–1 мм) – на 85%. Дерть маленького помола не рекомендуется скармливать в сухом виде моногастричным животным. При таком кормлении у поголовья появляются заболевания органов пищеварения и язвы желудка и кишечного тракта.

Измельчённое зерно можно соединять с другими группами кормов (с сочными либо грубыми) и, тем, увеличивать их энерго, пищевые и полезные характеристики. К нему проще добавлять фармацевтические средства, кормовые добавки, антигельминтики и другие препараты. Дроблёное зерно легче поддаётся запариванию, чем цельное.

Для запаривания дерть заливают кипяточком и оставляют в закрытой посуде на 40–60 минут в тёплом месте. Запаривание убивает большая часть микробов, чем понижает риск появления расстройств желудочно-кишечного тракта. Часть крахмала под действием температуры расщепляется до сахаров, что значительно улучшает вкусовые свойства и содействует более активному поеданию такового корма. Но при запаривании разрушается часть витаминов и некординально понижается перевариваемость белка из-за его тепловой денатурации.

Варить злаковое зерно не имеет никакого смысла, так как при варке вполне разрушаются все на биологическом уровне активные вещества. Не считая того, варёное зерно стремительно прокисает и может стать предпосылкой расстройств пищеварения, в особенности это животрепещуще для молодняка. Исключением является зерно бобовых культур, которое нужно подвергать термообработке для разрушения содержащихся в их антипитательных веществ.

Поджаривание практикуют для подготовки зерна ячменя, который дают поросятам как отдельный вид корма, начиная со 2-ой недели жизни и до отъёма, также некое время после него. Поджаривают ячмень до возникновения красно-коричневого цвета и запаха кофе. Если часть зёрен обуглится, то это тоже хорошо, так как обугленные зёрна в кишечном тракте поросёнка будут восстановить пищеварение, работать как адсорбент газов и токсинов. В процессе жарки зерно обеззараживается, становится более хрупким, чем сырое; оно отлично массирует дёсны поросят-сосунов и упрощает прорезывание у их зубов; часть содержащегося в ячмене крахмала преобразовывается в сахар и просто усваивается.

Плющение зерна – это механическое раздавливание зёрен с высочайшей влажностью (30–40%) при помощи специального оборудования (вальцевых плющилок). Плющеное зерно можно или сходу скармливать, или консервировать в полиэтиленовых рукавах без доступа воздуха, с добавлением особых заквасок.

Плющение даёт возможность создавать уборку зерновых, не дожидаясь их полного созревания, в более ранешние сроки. Плющение дешевле сушки в пару раз, что значительно удешевляет цена кормовой единицы. Плющеное зерно имеет высшую кормовую ценность для всех видов животных, оно просто переваривается и отлично усваивается организмом.

Продуктивные характеристики в итоге его скармливания приблизительно такие же, как и от скармливания сухого дроблёного зерна. За счёт того, что влажность плющеного зерна намного выше, чем сухого, для получения той же питательности рациона оно требуется в бо?льшем количестве.

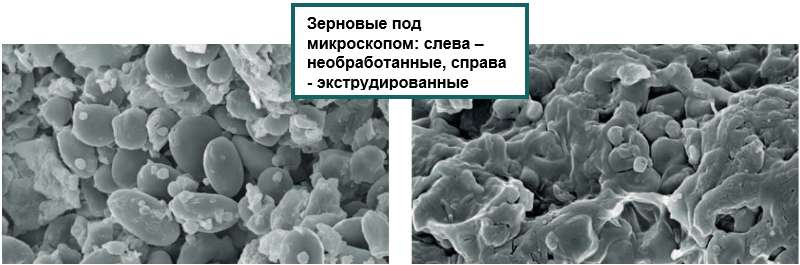

Экструдирование – это один из самых действенных методов подготовки зерна к скармливанию. Для воплощения этой обработки нужен особый аппарат – экструдер. Это оборудование представляет собой механизм, схожий на огромную мясорубку. Снутри толстостенной конусной трубы крутится винтовый шнек, который подвергает зерно давлению силой около 36–40 атмосфер.

Во время прохождения зерновой массы по шнеку, в итоге сильного механического трения создаётся высочайшая температура (до +200°С), которая оказывает влияние на питательные вещества, заключённые в зерновке. Крахмал распадается на моносахариды, освобождаются ароматичные вещества, что содействует наилучшей поедаемости экструдированного корма. Под действием высочайшей температуры коагулируется белок и разрушаются многие токсины, погибает вся микрофлора, присутствовавшая в зерне до обработки. От высочайшей температуры и давления стопроцентно разрушаются антипитательные вещества и ингибиторы протеолитических ферментов бобовых зёрен.

Выходя из экструдера, зерно испытывает резкий перепад давления, вследствие чего оно вроде бы «взрывается» изнутри, что делает его пористым и легкодоступным для пищеварительных жидкостей желудочно-кишечного тракта животных. Из-за высочайшей доступности для пищеварительных веществ, экструдированное зерно просто переваривается и усваивается организмом животных практически на сто процентов (98%). Энергозатраты организмом на его переваривание очень сокращаются. В итоге растет продуктивность и улучшается конверсия корма, а означает и финансовая необходимость использования такового метода подготовки.

При кормлении животных экструдированным зерном у их существенно сокращается количество какашек за счёт более полного усвоения корма. Экструдировать можно как зерно 1-го вида растений, так и зерносмеси. Целенаправлено готовить корм из бобово-злаковых зерносмесей.

Микронизация зерна – это прогревание его инфракрасными лучами (длина волны 1500–3500 нм) при температуре от +100°С до +200°С в течение определённого времени (от одной минутки до нескольких) без механического воздействия. Микронизатор представляет собой транспортёрную ленту с расположенными над ней инфракрасными лампами. Перемещаясь на медлительно передвигающейся ленте, зерно подвергается воздействию инфракрасного излучения и проходит обработку. В итоге микронизации в зёрнах происходит денатурация белка, разрушение антипитательных веществ (в просе и сорго – танина, в бобовом зерне – ингибиторов пищеварительных ферментов и т. п.), крахмал преобразовывается в сахар, углеводы перебегают в растворимое усваиваемое состояние. Не считая того, разрушается его внутренняя структура: зерно становится более рыхловатым и может возрастать в объёме до 30%, понижается его влажность (на 50–55%), происходит полное (поверхностное и глубочайшее) обеззараживание зерна. Снаружи оно может поменять цвет, запах и вкус.

В итоге, скармливание микронизированного зерна понижает издержки корма, увеличивает продуктивность и понижает риск появления расстройств пищеварения у сельскохозяйственных животных. К примеру, прирост поросят на микронизированном, а потом размельченном зерне выше на 34,2%, чем на измельчённом, но не подвергшемся микронизации. Понижение расхода корма (в кормовых единицах) на 1 кг прироста составляет 25,19%. В микронизированной сое содержание ингибитора трипсина понижается до допустимой нормы (2–3 мг/кг).

Для различных видов зерновых существует собственный режим микронизации. Лучший режим для зерна ячменя: 50 секунд при температуре +180°С; для овса: 30 секунд; для пшеницы: 60 секунд; для гороха: 70 секунд при той же температуре. Для сои требуется 90 секунд при температуре +195...200°С. Приблизительный расход электроэнергии – около 200 кВт/ч на тонну фуража.

После микронизации зерно рекомендуется измельчить, по другому эффект от обработки отчасти пропадает.

Важную роль в кормлении сельскохозяйственных животных играют побочные продукты переработки зерна и масличных культур.

Отруби. Для кормления сельскохозяйственных животных у нас часто употребляются отруби от переработки пшеницы и ржи. Но есть ещё отруби ячменные, овсяные, гречневые, рисовые, просяные, также и других культур. Отруби – это плёнки, которые покрывали зерновку, и малозначительное количество приросших к ним частиц эндосперма зерновки и эмбрионов. Частиц этих мало, и потому питательность отрубей маленькая, около 0,7–0,78 кормовых единиц в 1 кг. Так как в отрубях огромное количество зерновых оболочек, то в их и высочайшее содержание клетчатки: от 8 до 11%.

В отрубях содержится до 15% протеина (130–150 г/кг), 3,5–4% жира (до 40 г/кг), 53% углеводов (до 530 г/кг). Есть в их и витамины (0,1 г/кг витамина Е, 0,6 г/кг витамина А, 0,135 г/кг витамина РР), и некие микро- и макроэлементы (калия 12,6 г/кг, кальция 1,5 г/кг, магния 4,5 г/кг, фосфора 9,5 г/кг, железа 0,1 г/кг). Йода, кобальта, марганца, меди, селена и цинка в отрубях или практически нет (в пшеничных), или очень не много (в ржаных). Отруби очень богаты витаминами группы В. Суммарно всех витаминов этой группы содержится 0,4–0,7 г/кг. Перевариваемость питательных веществ отрубей относительно высочайшая: протеин переваривается на 74%, углеводы – на 88%, жир – на 92%.

Благодаря высочайшему содержанию клетчатки, отруби стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и секрецию пищеварительных соков. Толика отрубей в рационах жвачных животных может составлять до 20% от всего количества концентратов. В рационах свиней и продуктивной птицы: 5–10% от полного количества зернового корма. В рацион поросят-сосунов и отъёмышей отруби вводить не нужно.

Для долгого сохранения всех питательных веществ, влажность отрубей не должна превосходить 15%.

Близка к отрубям по кормовым чертам мучка. Это побочный продукт мукомольной индустрии, который состоит из отрубей узкого помола и маленьких частиц зерна. Зависимо от соотношения этих компонент и вида зерна, её питательность колеблется от 0,78 до 1,01 кормовых единиц.

Для кормовых нужд употребляется мучка из пшеницы, гречихи, проса, ржи, риса, ячменя, овса, гороха. Все виды мучки отлично перевариваются и усваиваются организмом животных (от 68 до 90%). Но следует держать в голове, что в гречневой мучке содержится вещество фотопорфирин, которое увеличивает чувствительность кожи животных к ультрафиолетовой части диапазона солнечного света. По этой причине у животных со светлой кожей после долгого пребывания на пастбище либо в незатенённом базу могут появляться солнечные ожоги. В большей мере это касается свиней (шерсть у их негустая, потому пропускает свет к коже) и овец после стрижки.

Жмых – это остаток зерна маслосодержащих культур (льна, хлопка, рапса, конопли, сои, подсолнечника, кукурузы, горчицы, кунжута, тыквы, амаранта и других) после механического отжима из их масла. Но не все жмыхи годятся для внедрения их в качестве фуража. В нашей зоне в животноводстве с кормовой целью в большинстве случаев употребляют жмых подсолнечных семян, кукурузы и сои. Время от времени употребляется льняной жмых, но он не так очень распространён, как другие.

В жмыхе содержится огромное количество белка, который отлично усваивается, по этому увеличивается мотивированная продуктивность всех видов животных. В белке различных видов жмыха содержится завышенное количество неких неподменных аминокислот (в рапсовом – метионина), что является очень ценной кормовой чертой, которая даёт возможность балансировать рационы конкретно по этим недостающим компонентам.

Но есть у такового корма и отрицательные характеристики. Все жмыхи непременно содержат какое-то остаточное количество жира (до 7%), который довольно стремительно (за 10–12 дней) окисляется и прогоркает, снижая кормовую ценность этого вида фуража. В итоге, жмых не может так же длительно храниться без утраты свойства, как цельное зерно. Жмых очень гигроскопичен и при хранении в помещении с завышенной влажностью отсыревает и портится.

При прохладном отжиме антипитательные вещества и вещества, ухудшающие качество конечной продукции, в жмыхе многих культур (соя, лён, рапс и др.) не разрушаются. (К примеру, ингибиторы пищеварительных ферментов сои нарушают пищеварение, синильная кислота незрелых семян льна может вызывать отравление, мирозиназа рапса придаёт мясу откормленных им животных запах рыбы, а яичному желтку – зеленый колер, госсипол хлопчатника конфискует железо из гемоглобина и провоцирует анемию и т. д.). Не считая того, этот дешёвый продукт, который является, на самом деле, отходом масличного производства, продают по необоснованно высочайшей стоимости. (Цена кукурузного жмыха на данный момент составляет около 5000 грн/т, подсолнечникового – 7000 грн/т, при том, что зерно кукурузы осенью у фермеров можно приобрести от 2000 грн/т, а в текущее время и в протяжении года сухое зерно ячменя, пшеницы, кукурузы стоит около 4000–5000 грн/т.)

Питательность подсолнечникового жмыха составляет около 1,07–1,09 кормовых единиц. В нём содержится огромное количество белка (41%), жира (7%) и клетчатки (7,7%), но относительно не много безазотистых экстрактивных веществ (суммарно крахмала и сахара – около 26–28%). Подсолнечниковый жмых характеризуется высочайшим содержанием кальция (3,3–4 г/кг) и фосфора (9,9 г/кг). Его можно использовать в кормах всех видов продуктивных животных. В то же время следует держать в голове, что если в рационе кормления свиней толика подсолнечникового жмыха будет превосходить 20–25% от полного количества концентратов, то сало будет очень мягеньким, мажущимся, что плохо отразится на стоимости его реализации.

Рекомендуется скармливать подсолнечниковый жмых после подготовительного замачивания, по другому в пищеварительной системе животного он впитывает воду, в силу собственной гигроскопичности, и существенно (в 2–2,5 раза) возрастает в объёме, из-за чего может стать предпосылкой расстройств пищеварения и острых болезней. В особенности это касается моногастричных животных (лошадок, свиней, зайчиков и т. д.).

При сухом скармливании его следует давать исключительно в консистенциях с другими концентратами, где толика жмыха не превосходит 10–15%. К тому же, перед скармливанием его необходимо размельчать. Для взрослого большого рогатого скота частички не должны превосходить 2–2,5 см, для молодняка: 5–8 мм, свиньям и птице продукт необходимо размельчать до 2–3 мм. Замоченный жмых скармливают в виде густой мешанки, в данном случае он просто переваривается, и преобладающее количество содержащихся в нём веществ (около 85%) усваиваются организмом животного.

Соевый жмых содержит в 1 килограмме 1,26 кормовых единиц, 340–410 г/кг белка, 1,9 г/кг кальция, 6,8 г/кг фосфора, 3,2 г/кг магния, 16,5г/кг калия, 0,16 г/кг кобальта, 163 г/кг железа, 2,2 мг/кг витамина В1, 3,4 мг/кг витамина В2, 8,3 мг/кг витамина В3, 160 мг/кг витамина В12, 2,5 мг/кг витамина D, 8,5 мг/кг витамина Е, 0,2 мг/кг витамина А.

Белок соевого жмыха усваивается на 74–80%. В его состав входят такие принципиальные аминокислоты как триптофан, лизин, метионин, гистидин. Соевый жмых используют для высококачественного обогащения рационов белком и для оптимизации соотношения сахара и протеина.

Присутствие остаточного количества масла довольно для обеспечения животных неподменными жирными кислотами, а именно, линолевой. Присутствие остаточного жира увеличивает доступность жирорастворимых витаминов, содержащихся в других кормах, которые скармливаются сразу с соевым жмыхом. Относительно огромное содержание фосфатидов благоприятно действует на работу нервной системы, упрощает усвояемость жиров.

Соевый жмых используют для кормления всех видов продуктивных животных. Его употребление значительно наращивает мотивированную продуктивность поголовья. К примеру, введение жмыха сои в рацион несушек в количестве 3–4% приводит к повышению яйценоскости на 2–3%; подмена подсолнечного жмыха соевым, при сохранении той же структуры рациона, наращивает удой у молочных скотин на 5–10%, а жирность молока и содержание в нём белка – на 0,03%. Введение соевого жмыха в рационы свиней и бройлеров способно прирастить среднесуточные приросты на 10–15%.

Рекомендованная толика соевого жмыха в рационах большого рогатого скота: от 15 до 25%; свиней: 5–15%; овец мясного направления продуктивности: 20%; молочного и комбинированного направления продуктивности: 12–18%; шерстного направления: 10–12%; зайчиков – до 10%. Но следует держать в голове, что жмых сои прохладного отжима может содержать вредные вещества-ингибиторы трипсина, которые способны нарушить пищеварительный процесс и препятствовать расщеплению и усваиванию всех перечисленных питательных и на биологическом уровне ценных веществ. Для нейтрализации этих вредных компонент его следует подвергать термообработке.

В 1 кг кукурузного жмыха содержится 1,17 кормовых единиц, 11,8% белка, 53,12% безазотистых экстрактивных веществ, в том числе 16% крахмала, 12% сахара, 5,27% клетчатки; практически нет кальция (0,04%) и натрия (0,02%), не достаточно фосфора (0,89%). Антипитательные составляющие в кукурузном жмыхе отсутствуют, а после отжима масла все питательные вещества становятся более доступными, чем в цельным зерне. Соотношение крахмала и сахара близко к хорошему (2–1,5:1). Благодаря таким особенностям, переваримость веществ жмыха кукурузы составляет 85–90%. Кукурузный жмых обладает приятным запахом и вкусом, что содействует его охотному поеданию поголовьем хоть какого вида сельскохозяйственных животных.

В рацион птицы жмых рекомендуется вводить в количестве 5–20% от питательности всего рациона, зависимо от возраста и предназначения поголовья. Включение более 15% кукурузного жмыха в питание кур существенно улучшает товарный вид готовой продукции, потому что обеспечивает коже тушек бройлеров прекрасный жёлтый цвет.

В рационах свиней кукурузный жмых может быть применен для увеличения энергоёмкости и питательности корма. В особенности это животрепещуще для кормящих свиноматок во 2-ой половине подсосного периода и молодняка на откорме.

Скармливание кукурузного жмыха дойным коровам приносит увеличение удоя, стабилизацию содержания жира (около 3,2%) и белка (3,8%) в молоке, также значительно понижает мобилизацию питательных веществ из тканей организма, что в особенности принципиально в 1-ые три-четыре месяца лактации. Внедрение кукурузного жмыха в мясном скотоводстве ускоряет набор массы молодняком и откорм взрослых животных.

Льняной жмых обеспечивает 1,03 кормовых единицы и содержит в 1 килограмме: 27,1% белка, 3,8 г/кг кальция, 7,9 г/кг фосфора. Льняной жмых обладает целебным действием на пищеварительную систему животных. Намокая, он образует скользкую слизь, которая упрощает продвижение химуса (содержимого желудка и кишечного тракта: переваривающийся корм, смешанный с пищеварительными соками) по желудочно-кишечному тракту, защищает внутреннюю поверхность кишечного тракта и желудка от брутального воздействия пищеварительных жидкостей. Не считая того, находящийся в оболочках семян линамарин провоцирует усиление секреции и моторики пищеварительной системы.

Жмых льна охотно поедают все сельскохозяйственные животные. Но его не рекомендуется скармливать во 2-ой половине периода откорма свиней, потому что он усугубляет качество сала. Дойным коровам его можно давать по 3–4 кг, молодняку на откорме – по 1,5–3 кг (зависимо от возраста и типа кормления), рабочим лошадям – по 2–3 кг, свиньям – по 0,5–1,2 кг.

Ограничения в количестве скармливаемого льняного жмыха связаны с тем, что в семенах льна (в особенности в недозревших), которые отжаты при низкой температуре, содержится синильная кислота (она выходит в итоге реакции гликозида линамарина с ферментом лидазой), владеющая значимым ядовитым действием. При жарком методе отжима масла, большая часть вредных веществ разрушается.

Если обозначенную норму скармливания не превосходить, то опасное вещество отчасти инактивируется ещё в желудке, а отчасти обезвреживается и связывается печенкой при помощи серосодержащих аминокислот, после этого становится неопасным и удачно выводится из организма, не причинив приметного вреда животному. Потому в рационе, включающем льняной жмых, должно быть достаточное количество серы, йода, лизина и метионина.

Шрот – это также продукт-отход маслоэкстракционного производства, который обширно применяется в качестве ценного корма для сельскохозяйственных животных. Выходит он в итоге экстрагирования жиров из зёрен масличных культур разными органическими растворителями (в большинстве случаев это экстракционный бензин марки «А», гексан) в особых экстракторах, с следующим отделением масла от растворителя в испарителях либо дистилляторах.

Если обрисовать процесс очень просто, то поначалу зерно размельчают до размера 0,5–1 мм, позже заливают растворителем, нагревают для ускорения процесса экстракции. После растворения масла в растворителе, шрот отделяют при помощи фильтра, а из оставшейся консистенции (именуется она мисцелла) испаряют растворитель. Приобретенное масло опять очищают и готовый продукт фасуют. А шрот высушивают до влажности не выше 12% и часто гранулируют.

Некие виды шрота (соевый, хлопчатниковый, рапсовый и др.) подвергают термообработке для нейтрализации присутствующих в их вредных веществ. Таковой шрот именуется тостированным.

Технологически процесс экстракции масла органическими растворителями труднее механического отжима, но в шроте остаётся намного меньше масла, чем в жмыхе, около 0,05–3% от его общей массы.

Для кормления животных в нашей зоне в большинстве случаев используют шрот из подсолнечника и сои.

Подсолнечниковый шрот в одном килограмме содержит 10,4 МДж обменной энергии, 270–330 г протеина, 160–200 г клетчатки, 12–15 г жира, 4,2 г кальция, 10,6 г фосфора, 8,5–10 мг витамина Е, 3,3 мг витамина В2, 9,8–10 мг витамина В3, 11 мг витамина В6, 180 мг витамина РР. Этот корм богат метионином (16–19 г/кг), но беден каротином (0,05 мг/кг). Содержание клетчатки может быть существенно меньше обозначенного. Оно находится в зависимости от того, снималась ли шелуха с зерна перед его измельчением. Содержание жира также может быть разным, зависимо от технологических особенностей производства определенного предприятия. Чем более совершенны оборудование и избранная разработка, тем меньше остается жира в шроте.

Подсолнечниковый шрот не содержит никаких антипитательных веществ, имеет доступную для пищеварительных соков структуру и отлично переваривается в организме животных (на 75–80%). Его питательность – около 1,02 кормовых единиц. Перед скармливанием шрот лучше замочить в тёплой воде. При скармливании в сухом виде затрудняется его переваривание, понижается усвояемость, и могут появляться расстройства пищеварения.

В рационы животным его можно включать в тех же количествах, что и жмых. Цыплятам подсолнечниковый шрот можно добавлять к общему рациону с 10-го – 14-го денька, начиная с 1–2% и доводя его долю до 10%. Если есть выбор, то лучше брать шрот с наименьшим содержанием шелухи либо совершенно без неё. Из-за высочайшего содержания клетчатки количество шрота подсолнуха в рационах несушек не должно превосходить 15%.

Соевый шрот в 1 килограмме содержит 1,19 кормовой единицы, 10,9 МДж обменной энергии, 360–460 г сырого протеина (в том числе 20–28,4 г/кг лизина, 32 г/кг аргинина, 34 г/кг лейцина, 17–20 г/кг треонина, метионина и цистина суммарно 12–14,2 г/кг, 5,7 г/кг триптофана), 50–70 г клетчатки, 19–25 г жира, 329 г безазотистых экстрактивных веществ (в том числе 77 г крахмала и 242 г сахара), 2,1 г кальция, 7,6 г фосфора, 3,3 г магния, 16,6 г калия, 4,3 г серы, 169 мг железа, 18,3 мг меди, 40 мг цинка, 43 мг марганца, 0,17 мг кобальта, 0,53 мг йода. В одном килограмме соевого шрота 0,2 мг каротина, 8,6 мг витамина Е, 2,1 мг витамина В1, 3,6 мг витамина В2, 8,2 мг витамина В3, 6674 мг витамина В4, 160 мг витамина В5.

Как видно из приведённых цифр, соевый шрот богат лизином, аргинином, лейцином, треонином, железом, цинком, магнием, фосфором, но беден кальцием, кобальтом, метионином и триптофаном. Чтоб все эти полезные и на биологическом уровне ценные вещества смогли перевариться и усвоиться, соевый шрот непременно следует обрабатывать термически для разрушения в нём ингибитора трипсина и неких других антипитательных веществ. После разрушения всех ненужных компонент соевый шрот отлично усваивается (до 80%) и является ценным источником белка для животных. Перед скармливанием его рекомендуется замачивать либо запаривать кипяточком для увеличения перевариваемости и понижения издержек энергии организмом на его расщепление.

В рационы продуктивным животным соевый шрот рекомендуется включать для существенного обогащения их белком и фосфором. Родительскому стаду свиней довольно будет давать около 15% соевого шрота от общей питательности рациона. Молодняку свиней в первой половине откорма – до 10%, во 2-ой половине – 5–7%. Лучшая толика соевого шрота в рационах молодняка большого рогатого скота возрастом до года – 20%, старше года – 25%, дойных скотин и быков-производителей – до 25%. В рационе овец соевый шрот может занимать около 20% от общей питательности, баранов-производителей – 10–12%. Зайчикам и нутриям его рекомендуется давать в количестве 10% от питательности рациона.

Пивная дробина – это ещё один из отходов не сельскохозяйственного производства, который можно использовать в качестве корма для продуктивных животных. Она представляет собой остатки ячменного либо пшеничного зерна после варки и отделения пивного сусла. Снаружи пивная дробина похожа на мокроватую кашу. Из-за высочайшей влажности (от 77% до 80%), питательность килограмма ячменной пивной дробины низкая, около 0,24–0,27 кормовой единицы и 2,35–2,99 МДж обменной энергии. Она содержит 4,7–5,6% протеина, 1,3–1,7% жира, 3,7–4% клетчатки, 8,4 % безазотистых экстрактивных веществ, в том числе крахмала от трети до половины этого количества. Содержание крахмала находится в зависимости от величины частиц дробины: чем мельче помол, тем меньше содержание крахмала. В одном килограмме свежайшей дробины находится около 0,1 г кальция и 1,8 г фосфора.

Недочетом этого вида корма будет то, что в обыденных критериях хранения он стремительно портится. Рекомендуется скармливать пивную дробину в течение 1–2 дней после её получения. Чуток подольше (некоторое количество дней) пивная дробина может храниться при низких температурах (зимой), но в данном случае перед скармливанием её необходимо нагревать до комнатной температуры. Для более долгого хранения пивную дробину можно сушить либо силосовать. Оба метода довольно неудобны: часто сушка экономически нецелесообразна из-за её высочайшей цены; силосование также проблематично по той причине, что силосуется дробина плохо, и требуется соединять её для этого с жомом сладкой свеклы либо другим сахаросодержащим кормом, или же использовать особые силосные препараты.

Силосованная дробина применима к скармливанию через 2 месяца после закладки. Нормы её скармливания приблизительно такие же, как и свежайшей.

Сухая пивная дробина хранится длительно и может быть применена для кормления большого рогатого скота в количестве 2–3 кг на одно взрослое животное в денек. Питательность 1 кг сухой дробины составляет около 0,87–0,9 кормовых единиц, энергетическая ценность – 8,67 МДж. В ней содержится 155–170 г/кг переваримого протеина, 4–5 г/кг кальция и 8–8,5 г/кг фосфора. В белке пивной дробины находятся последующие неподменные аминокислоты: валин (5,2%), метионин и цистин (суммарно 3,5%), изолейцин (3,8%), лейцин (7,4%), лизин (2,6%), треонин (3,5%), фенилаланин и тирозин (суммарно 8,11%); и заменимые: аспаргиновая (6,9%), глутаминовая (20,54%), серин (3,8%), глицин (4,16%), аланин (5%), гистидин (2,4%), аргинин (4,4%), пролин (15,7%).

Некие аминокислоты указываются в суммарном содержании. Это разъясняется тем, что потребность организма в какой-то из них в значимой мере (на 70–90%) может удовлетворяться за счёт другой. (К примеру: метионин за счет цистина, фенилаланин за счёт тирозина и т. д.).

Свежайшую пивную дробину необходимо скармливать сходу либо в 1-ые деньки после её изготовления. Продолжительность периода пригодности находится в зависимости от температуры среды: чем холоднее, тем подольше может храниться этот корм.

Норма скармливания пивной дробины для различных животных разная. Дойным коровам её дают зависимо от уровня удоя и живой массы. Коровам весом около 500–550 кг и с продуктивностью 10–15 л. молока в день довольно 3–4 кг продукта; с продуктивностью 15–20 л. молока в день: 5–6 кг, при удое 20–25 л. в день: 6–7 кг, с удоем более 25 л.: 8–10 кг. Свиньям на откорме и репродуктивному поголовью можно давать 3–5 кг дробины в день; овцам: 1–1,5 кг; рабочим лошадям: 3–4 кг.

Вводить пивную дробину в рацион сельскохозяйственных животных следует равномерно, начиная с маленького объёма (0,5–1 кг) и раз в день увеличивая это количество. За неделю потребление продукта доводят до подходящей нормы. Животные после привыкания охотно поедают этот корм, показывая при всем этом отличные характеристики роста и привеса.

Скармливать пивную дробину продуктивной взрослой птице в количестве более 15% от питательности рациона и молодняку в первой половине выкармливания не нужно!

Ценным видом концентрированного корма является комбикорм. Комбинированные корма представляют собой смесь различных видов приготовленного зерна, кормов животного происхождения с добавлением витаминов, микро- и макроэлементов, профилактических препаратов, стимуляторов роста и т. п. в научно обоснованных пропорциях. Комбикорма выполняются в согласовании с физиологическими потребностями определенных возрастных групп, определенных видов животных. Различают комбикорма для дойных, для стельных, для сухостойных скотин, для телят, поросят-сосунов, для молодняка свиней на откорме, птицы (различные для яичных и для мясных пород); есть особые корма для бройлеров, для зайчиков, шиншилл и многих других животных. Они все отличаются друг от друга по составу и предназначению. Готовые сухие корма для собак либо кошек, в сути, также являются комбикормами.

Питательность одних и тех же кормов неодинакова для различных видов животных в силу различий строения и физиологии их пищеварительных систем. По сопоставлению с представителями жвачных, свиньи и птица более продуктивно переваривают и усваивают концентрированные корма, также корма животного происхождения, тогда как твердый и сочный корм приносит больше полезности организму жвачных животных по сопоставлению с моногастричными.

Ответы на вопросы, возникшие при ознакомлении с данной статьей, можно получить на нашем форуме. Виталий ЧугуевецПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.