Сибирская язва

Сейчас разглядим одно из более небезопасных заразных болезней животных и человека на нашей планетке. Сибирская язва в цивилизованных странах встречается изредка, но опасность её тяжело преумножить. Носители заболевания не один раз были применены в истории населения земли как источники массового поражающего деяния. В 1972 году страны ООН приняли Конвенцию о прекращении разработки, внедрения и распространения бактериологического орудия, посреди активных действующих компонент которого были, в том числе, и бактерии сибирской язвы. Информация об источниках заболевания, его клинических проявлениях, особенностях протекания, формах и критериях существования возбудителя будет полезна всем, кто так либо по другому связан с животноводством либо контактирует с животными.

Людям это болезнь понятно с очень давнешних времён под различными наименованиями: персидский огнь, священный огнь и другими. После очередной масштабной эпидемии в Западной Сибири болезнь получила определение как «сибирская язва». В первый раз именовал её так доктор Степан Семёнович Андреевский в своём сочинении-исследовании «О сибирской язве», когда в 1788 году изучал предпосылки эпидемии.

Возбудитель сибирской язвы к тому времени уже был известен, потому что этой неувязкой ранее уже занимались другие исследователи: Роберт Кох в 1776 году выделил чистую культуру сибироязвенной бактерии, а её клинические признаки были описаны ещё в 1766 году французским доктором Мораном. Позднее, в 1849 – 1850 годах, ученые К. Давен, Ф. Брауэль, А. Поллднер дали ещё более подробное описание возбудителя.

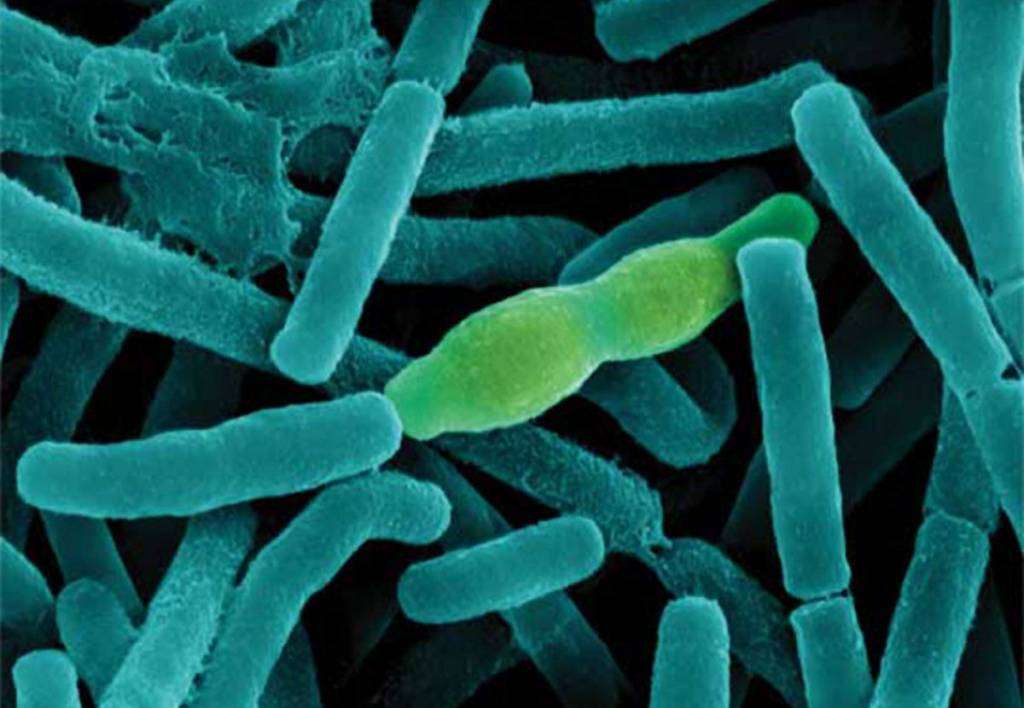

Возбудителем сибирской язвы является недвижная, сравнимо большая (по меркам микробиологии) палочковидная амеба – бактерия антрацис (лат. Bacillus anthracis). Такое заглавие амеба получила из-за ярко-чёрного цвета язв на коже нездоровых животных, сравнимых с цветом антрацита, самого чёрного из всех видов угля. Твёрдый чёрный налёт на поверхности язвы контрастировал с ярко-красным цветом воспалённой кожи вокруг него, что напоминало горящий в ярчайшем огне уголь.

Бактерия сибирской язвы, зависимо от критерий окружающей её среды, может пребывать в одной из трёх различных форм: вегетативной, капсульной либо споровой. Вегетативная форма – это обычное состояние микрооганизма при подходящих критериях среды, в какой он питается, делится и выделяет продукты собственной жизнедеятельности. В таковой форме бактерии сибирской язвы живут в организме зараженного животного либо в тканях свежайшего трупа.

Вегетативная форма уязвима к действию неблагоприятных причин (при температуре ниже +12°С и выше +42°С деление бацилл прекращается) и недолговечна при изменении состояния среды, в какой они пребывают (к примеру, смерть зараженного животного). После погибели хворого организма в его тканях (если труп не вскрывали!) бактерии могут прожить не подольше четырёх суток.

Вегетативная форма погибает при нагревании:

- до +50°С в течение 1 часа;

- при +60°С через 15 минут;

- при +75°С через 2 – 5 минут;

- при кипячении – одномоментно.

При неспешном высушивании происходит проникновение воздуха к микробам, в итоге чего они не гибнут, а образуют споры. При –10°С бактерии сохраняются 24 денька, при –25°С – до 2-ух недель. Воздействие прямого солнечного света (ультрафиолетовых лучей) обезвреживает вегетативные формы микробов сибирской язвы через несколько часов.

Менее 5 минут вегетативные формы могут жить при воздействии на их:

- 70%-ным этиловым спиртом;

- свежеприготовленным 5 %-ным веществом хлорной либо негашеной извести;

- 3%-ным веществом пероксида водорода;

- эфиром;

- 2 %-ным формалином;

- 5%-ным оксибензолом;

- 5-ти, 10-ти %-ным хлорамином;

- едким натром.

Капсула и споровая форма – это приспособление мельчайшего организма к создавшимся гибельным условиям наружной среды: неблагоприятная температура, наличие свободного кислорода (в тканях тела кислород тоже практически всегда находится, но в связанном виде), солнечный свет, высушивание, действие дезинфектантов и подобные причины.

Капсулы – это что-то вроде усиленной наружной защитной оболочки мельчайшего организма. Они повторяют форму бактериальной клеточки, защищают её от повреждений, имеют частичную проницаемость: через неё в клеточку могут просачиваться питательные вещества и осуществляется газообмен. На поверхности капсулы есть сенсоры для определения хим веществ и характеристик состояния наружной среды. В случае прекращения неблагоприятного воздействия среды бактерии возобновляют нормальную жизнедеятельность в собственной предшествующей вегетативной форме.

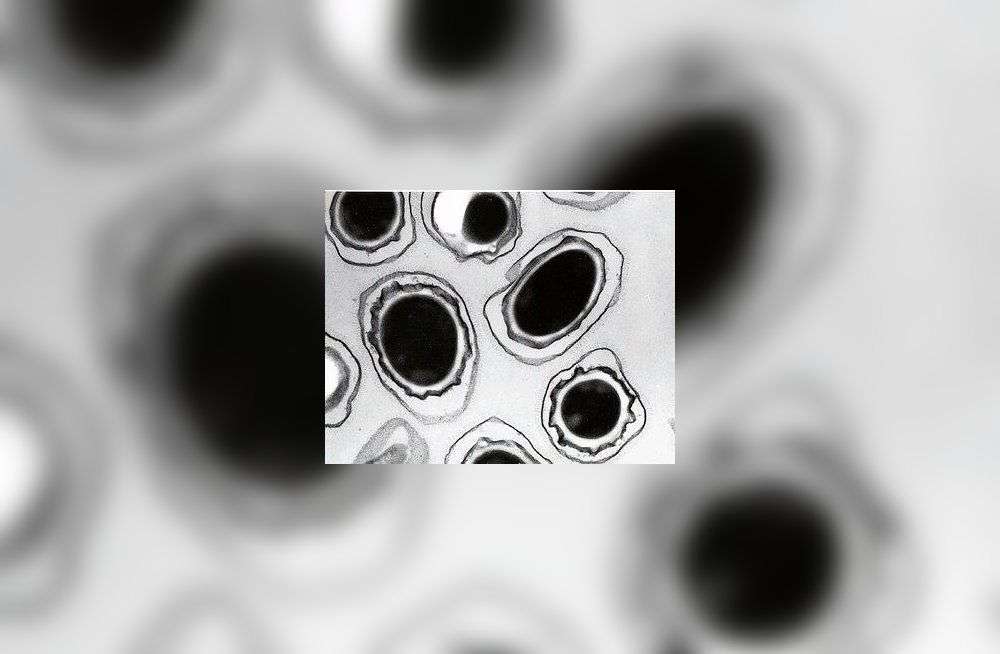

Споры – это принципно другой тип защиты. Он более надёжный, но амеба в данном случае временно прекращает свою жизнедеятельность. Образуются споры снутри клеточки бактерии в большинстве случаев при попадании её во внешнюю среду, при вскрытии трупа и схожих ситуациях, когда происходит контакт воздуха с микробной клеточкой. Образование спор происходит только под воздействием свободного кислорода, входящего в состав атмосферного воздуха. При всем этом сама бактерия гибнет, а спора по собственной сущности является крепкой упаковкой с набором генетической инфы, из которой, при появлении подходящих критерий (внутренняя среда живого организма либо искусственная питательная среда), восстановится настоящий мельчайший организм.

Споры обычно имеют шарообразную либо округлую форму, они намного меньше бактериальных клеток и содержат сильно мало воды. Их оболочка непроницаема и надёжно защищает содержимое от создавшихся (практически всех) неблагоприятных воздействий среды. В неповреждённых тканях тела животного (без доступа свободного кислорода) споры не образуются.

Споровая форма очень устойчива к действию разных физических и хим причин. Так, к примеру, автоклавирование при температуре +110°С споры способны выдерживать более сорока минут; обыденное кипячение их убивает не ранее чем за час; сухой жар при температуре +140°С споры выдерживают до трёх часов, а прямые солнечные лучи (воздействие ультрафиолета) их убивают только через две недели воздействия!

Замораживание не обезвреживает споры, напротив – консервирует их, помогая сохранять жизнеспособность в протяжении очень длительного времени.

Разные антисептические вещества имеют различное воздействие на споры сибирской язвы. Более стремительно разрушает споровые формы 4%-ный раствор калия перманганата – через 15 минут, 2%-ный раствор формалина – через 10 – 15 минут, 3%-ный раствор пероксида водорода – через 1 час, 10%-ный раствор гидроксида натрия(едкий натр) – через 2 часа.

Подольше споры могут выдерживать воздействие таких обезвреживающих реактивов как 5%-ный раствор оксибензола и 5 – 10%-ный раствор хлорамина – от трёх часов до нескольких суток. Ещё подольше споры могут оставаться живыми при обработке этиловым спиртом в концентрации от 25% до 97%, – он убивает споры не ранее, чем через 50 дней.

В почве споры сибирской язвы могут сохранять свою жизнеспособность более 70 лет! Из-за этого при выпасании на зараженных пастбищах непривитого поголовья повсевременно появляются вспышки сибирской язвы даже спустя несколько десятилетий. В старину, не понимая предпосылки часто возникающего заболевания, такие луга называли окаянными.

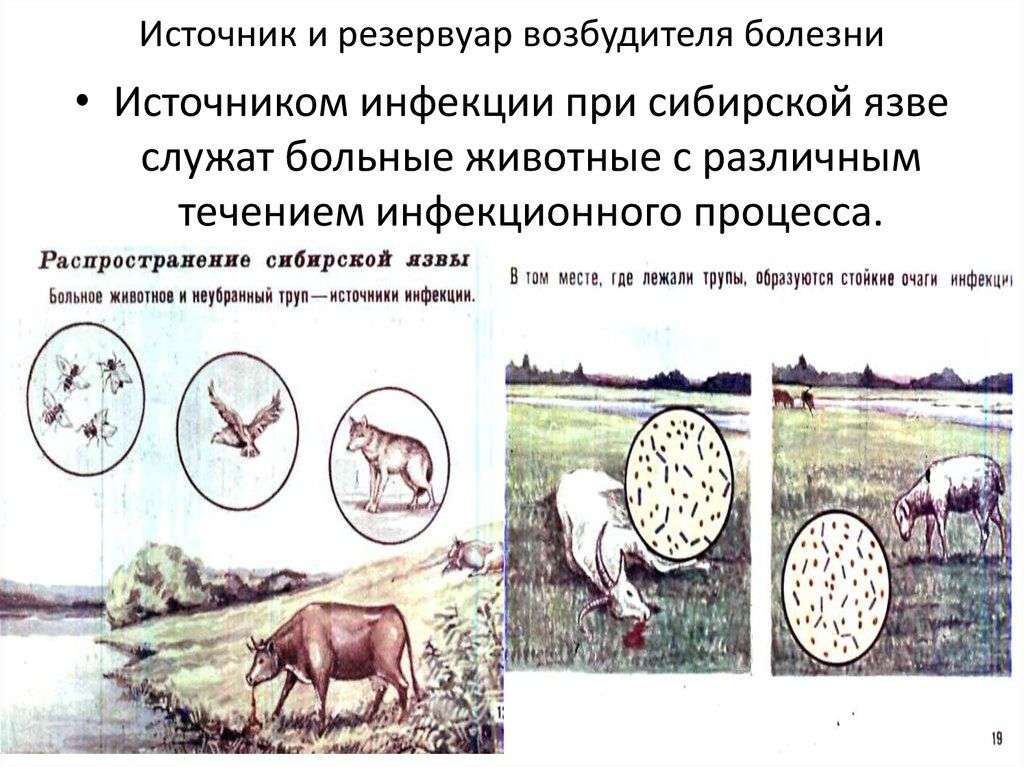

К сибирской язве восприимчивы все теплокровные животные, птицы и человек. Но более нередко заболевают травоядные. Связанно это, вероятнее всего, с долгим периодом сохранения спор в почве. Временами они попадают на травку, которая служит пищей из растений для многих видов животных.

Посреди сельскохозяйственных и домашних питомцев нашей климатической зоны болеет более часто большой рогатый скот, овцы, козы, пореже – лошадки и свиньи. Время от времени случаются заболевания сибирской язвой у собак и кошек. Известны даже несколько случаев инфецирования сибирской язвой домашних уток.

Инфецирование здоровых, не иммунизированных животных может происходить несколькими методами:

- через лёгкие воздушно-капельным оковём либо при вдыхании пыли, содержащей споровые формы бактерии сибирской язвы (воздушно-пылевым);

- при поедании корма, загрязнённого возбудителем;

- при контакте поверхности повреждённой кожи либо слизистых оболочек (в том числе тот же воздушно-капельный путь) с возбудителем.

У травоядных животных инфецирование почаще случается при поедании корма, содержащего споры сибирской язвы. Человек заражается в большей степени во время конкретного контакта кожи с материалом, содержащим возбудитель (шерсть, слизистые оболочки хворого животного, предметы ухода за ним).

Зависимо от пути попадания возбудителя в организм, болезнь протекает в кожной форме, легочной либо пищеварительной. После попадания бактерии в подходящие условия внутренней среды живого теплокровного организма, независимо от метода инфецирования, она сходу начинает развиваться и делиться, стремительно наращивая свою численность и выделяя при всем этом токсины. В итоге, в месте внедрения развивается воспалительный процесс.

Длительность инкубационного периода (это время, прошедшее от момента инфецирования до первых снаружи приметных проявлений заболевания) при инфецировании сибирской язвой находится в зависимости от состояния организма животного, его возраста и дозы возбудителя, попавшего в организм. Инкубационный период может длиться от нескольких часов до 14 – 15 суток, но почти всегда он составляет 2 – 3 денька.

После первичного наращивания собственной численности в месте проникания, возбудитель попадает в лимфу и по лимфатическим сосудам переносится в наиблежайшие лимфатические узлы, где очень бурно плодится, выделяя огромное количество токсинов. Токсины сибирской язвы нарушают одну из функций периферических лимфатических капилляров – поглощение и выведение лимфы из тканей. По этой причине у животного растут лимфоузлы и развиваются объёмные твёрдые отёки.

Размножившись в лимфоузлах, возбудитель вкупе с токсинами попадает в кровь. Током крови он разносится по всему организму и поражает разные органы (почаще дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системы), вызывая специальные клинические проявления. Попадая в кровь, токсины сибирской язвы разрушают фагоциты, меняют уровень сахара, понижают количество содержащегося в ней кислорода. В это время у животного очень увеличивается общая температура тела, прогрессирует подавление нервной системы, отсутствует аппетит и может наступить погибель.

При кожной форме протекания заболевания в месте внедрения появляется поначалу болезненное покраснение, потом пузырь, переходящий в нарыв, а позднее на его месте появляется язва, которая покрывается чёрным налётом некротизированного белка. В это время у животного поначалу увеличивается местная температура, а позже и общая, растут лимфоузлы, усугубляется общее самочувствие, теряется аппетит.

При пищеварительной форме развивается кровавый понос, вероятна кровавая рвота, вздутие животика, возникает сильное подавление, отсутствие аппетита, резкое увеличение общей температуры до +42°С, общая слабость, может быть возникновение и резвое развитие перитонита. К концу первых либо на 2-ые день возникают приметные отёки подгрудка, шейки, межчелюстного места, растут и воспаляются лимфатические узлы. Заражённое животное стремительно худеет и без квалифицированной помощи может погибнуть от интоксикации и сепсиса. В виде сибироязвенного гастроэнтерита болезнь проявляется у собак и других домашних либо одичавших хищных.

При легочной форме поначалу наблюдается понижение либо полное отсутствие аппетита, позже возникают симптомы пневмонии, кашель, одышка, поверхностное дыхание, замедление сердечного ритма, увеличение общей температуры тела до +42°С, кровянистые истечения из носа, слюнотечение, болезненность грудной клеточки; появляются и стремительно развиваются отёки, усиливается общее подавление. Может развиваться плеврит. Позже возникает отёк лёгких, сепсис, прогрессирует интоксикация, и без специфичного исцеления животное гибнет на 2-ые – четвёртые день.

Без оказания своевременной ветеринарной помощи сибирская язва очень нередко вызывает погибель животного. Показатель смертности находится в зависимости от метода инфецирования: при кожной форме течения он самый маленький – до 25%; при пищеварительной добивается 55 – 60%. Не считая того, у разных видов животных при разном течении смертность различная, но в среднем составляет до 90%.

Зависимо от скорости течения различают моментальную, острую и приобретенную формы заболевания. Моментальная присуща в большинстве случаев овцам, козам и другим маленьким травоядным животным. У заражённых увеличивается температура, возникает одышка, синеют видимые слизистые оболочки и кожа губ, вокруг глаз, около заднепроходного отверстия и наружных половых органов. Позже возникают судороги, и животные гибнут спустя несколько часов после проявления первых клинических признаков.

Острое течение наблюдается в главном у лошадок. Температура животных увеличивается до +40...41°С, у их теряется аппетит, прогрессирует подавление, возникают нарушения в сердечной деятельности, посинение видимых слизистых оболочек. Если болезнь протекает в пищеварительной форме, то нередко оно сопровождается сильными коликами, кровавым поносом. При кожной форме в главном поражается кожа шейки, лопаток, крупа. Погибель заболевшего животного наступает на 2-ой либо 3-ий денек.

Большой рогатый скот остро хворает так же, как и лошадки, но подольше – около недели. Смертность посреди скотин незначительно меньше, чем у лошадок. Время от времени болезнь перебегает в приобретенную форму и продолжается несколько недель. Животные при всем этом очень истощаются.

В приобретенной форме болезнь переносит большая часть свиней. При всем этом из-за специфичности строения их организма отёки увидеть трудно. У свиней сибирская язва протекает в виде ангины, поражаются заглоточные лимфатические узлы, отекает глотка и горло. Наблюдается затруднённое дыхание, малозначительное увеличение температуры тела, синюшность видимых слизистых оболочек, у молодняка может быть гастроэнтерит. Показатель смертности у свиней ниже, чем у других видов животных.

За время собственного развития снутри организма животного возбудитель наносит большой вред его здоровью и вызывает разные патологические конфигурации в его органах. Трупы животных, которые погибли от сибирской язвы, вскрывать строго запрещено! В невскрытом трупе возбудитель погибает за несколько суток, не образуя спор. В случае же контакта с воздухом образуются споры, и место расположения трупа становится потенциально неблагополучным на многие десятилетия.

Но если труп всё же вскрыть (к примеру, по не познанию), то картина будет последующей: трупное окоченение отсутствует либо слабо выражено; труп нередко вздут (в особенности, если животное погибло от пищеварительной формы сибирской язвы); видимые слизистые оболочки синюшные; в природных отверстиях можно следить кровянистые истечения; анус и часть прямой кишки выпячены наружу. Кровь у трупа не сворачивается, а становится густой и очень тёмного цвета. Мускулы также тёмные. Селезёнка очень увеличена, её края скруглены (в норме они должны быть наточенными). Лимфатические узлы увеличены и воспалены. Кишечный тракт воспалён, а в брюшной полости обычно находится тёмно-вишнёвая жидкость. У свиней сало на срезе имеет выраженный розовый колер.

При обнаружении схожих признаков следует немедля обратиться в ветеринарное учреждение, а павшее либо случаем забитое животное подвергнуть лабораторному исследованию. Принужденный убой при подозрении на сибирскую язву запрещён! Неважно какая продукция (шерсть, кожа, мясо, молоко и т. д.), приобретенная от заражённых животных, будет источником новых заражений!

Для постановки диагноза спецам часто бывает довольно медицинской картины. Но, чтоб дифференцировать сибирскую язву от болезней с схожими клиническими признаками, лучше провести лабораторное доказательство. Если животное погибло, то в лабораторию направляют его ухо, причём то, которое находилось у лежащего трупа снизу. Место среза, землю, куда могла попасть кровь из раны и сам ножик следует сходу кропотливо обжечь открытым огнём для поражения возбудителя.

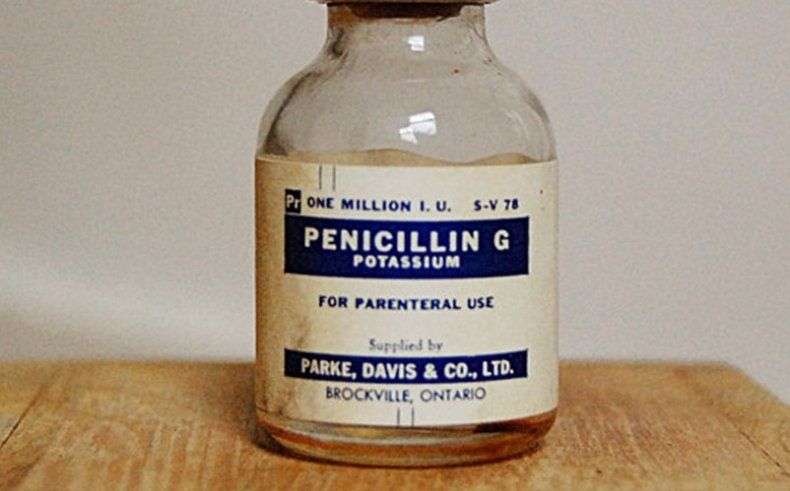

Есть у этого небезопасного возбудителя и слабенькие стороны. Это чувствительность к таким обычным лекарствам как пенициллин, левомицетин и хлортетрациклин, также к природному антибактериальному веществу лизоциму (содержится в слюне, молоке и т. д.). На этом часто и основывается исцеление. Приведу пример исцеления на самом дешевеньком и доступном препарате.

Пенициллин вводят 4 раза в день внутримышечно в дозе:

лошадки – 300000 единиц деяния на каждые 100 кг веса животного;

скот и овцы, козы – 600000 единиц деяния на 1 ц живого веса животного;

свиньи – 800000 единиц деяния на каждый центнер живой массы.

1-ая доза непременно должна быть двойной. Исцеление длится около недели. Но еще проще воспользоваться другим продуктам группы пенициллина – «Бицилином». Действует он подольше, потому вводить его необходимо намного пореже.

Существует также специфичное средство от этой заболевания – противосибироязвенная сыворотка. В обыденных случаях она вводится подкожно, но если состояние животного критичное, то можно применить внутривенную инъекцию. Сыворотка вводится два раза, время от времени три раза, с интервалом 6 – 12 часов. Количество введений и интервал меж ними находится в зависимости от состояния хворого животного. Доза будет зависеть от размера заражённого животного.

Для маленьких животных и молодняка (козы, овцы, собаки, жеребята, телята) довольно 50 мл сыворотки, средним (свиньи, годовалый и старше молодняк лошадок, большого рогатого скота) необходимо 100 мл продукта, большим животным (взрослые лошадки, большой рогатый скот) требуется до 250 мл этого средства.

Если продукт употребляется не внутривенно, то требуемая доза вводится не вся сходу, а рассредотачивается по нескольким точкам введения, по 15 – 20 мл в каждую.

Перед внедрением сыворотки рекомендую поначалу сделать пробу с целью избежать вероятной анафилактической реакции организма (желаем вылечить, а можем навредить!). Для проведения таковой пробы необходимо ввести большому животному 0,5 – 1 мл продукта, а маленькому 0,1 – 0,3 мл и подождать около часа. Если состояние животного за этот период резко не усугубилось, то можно использовать полную терапевтическую дозу. Перед внедрением сыворотку необходимо согреть до температуры тела. В особенности это принципиально, если она вводится внутривенным методом.

По мере надобности, не считая основного бактерицидного исцеления можно использовать и препараты, поддерживающие сердечную деятельность, витамины, микроэлементы.

Что касается профилактики, то более действующим методом является плановая постоянная вакцинация всего поголовья. Первую вакцину от сибирской язвы для животных разработал ещё Луи Пастер в 1881 году. Потом, в течение долгого периода, она подверглась предстоящему совершенствованию, и с 1940 года стала применяться для вакцинации человека.

На сегодня для сельскохозяйственных животных употребляется несколько вариантов живой вакцины (из штамма «55-ВНИИВВиМ», штамма «K-79Z», «СТИ», «СБ» и др.). Вводится она всем животным старше трёхмесячного возраста, один раз в год. Доза: от 0,5 мл до 2 мл, зависимо от определенного варианта вакцины, вида и возраста прививаемых животных. После проведения прививки иммунитет формируется в протяжении 2-ух недель и сохраняется до года. Прививать животных лучше в конце лета – начале озари. В этот период организм пребывает в самом наилучшем состоянии, и иммунитет создаётся более стойкий, а отягощения случаются пореже.

Не считая вакцинации не следует забывать о карантинировании приобретённых животных, профилактических дезинфекциях на животноводческих фермах, контроле убоя животных и реализации мяса.

Если в процессе ознакомления с данным материалом у вас появились вопросы, их можно задать на нашем форуме.

Чугуевец Виталий

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.