Роль микроорганизмов в жизнедеятельности растений

Почвенный состав, включающий не только лишь хим соединения, да и находящиеся в нем мельчайшие организмы, оказывает важное воздействие на рост и развитие сельскохозяйственных культур. В прилегающей к корням растений микрозоне (ризосфере), где вкупе с продуктами корневых выделений находятся также и бессчетные представители микробиоты, повсевременно происходят непрерывные процессы: синтез на биологическом уровне активных веществ, преобразование труднодоступных для растительных организмов соединений в легкоусваиваемые формы, нитрификация земли, выделение ядовитых товаров и т. п. Потому жизнедеятельность растений плотно сплетена и впрямую находится в зависимости от состава и количества присутствующих в почвенной среде микробов.

Взаимодействие разных типов микробов с растениями может иметь положительный, нейтральный либо плохой результат. Последний вероятен в этом случае, если растения служат источником еды для ведущих паразитическую деятельность на их микробов, что в итоге приводит к заболеванию и даже смерти культур. Но функции многих представителей почвенной микрофауны все таки имеют прогрессивное направление: они конкретно участвуют в трансформациях находящихся в грунте азота, фосфора, серы, формируя соединения, нужные для питания растений, в доступной для их форме, что активизирует процессы роста культур и позитивно отражается на их развитии. Конкретно благодаря деятельности почвенных микробов происходит разложение и минерализация растительных остатков, за счет чего в почве возрастает количество органических и минеральных соединений, а освободившийся углерод выделяется в атмосферу.

Броским примером удачного «сотрудничества» неких культур с ризосферными микробами является симбиоз корневой системы растений с арбускулярными микоризными грибами. Гифы таких грибов попадают в межклеточные места либо вовнутрь клеток растительного организма и поставляют нужные питательные вещества, которые транспортируются от внекорневого мицелия гриба, конкретно к клеточкам самого растения. Не считая того, микоризные грибы влияют на уровень рН ризосферы, изменяя подвижность питательных частей так, чтоб повысить их доступность для растений. В то же время для собственного питания микоризные грибы употребляют нужные им органические соединения, которые выделяются корневой системой растений. Способность создавать такие взаимовыгодные симбиотические связи наблюдается у 85% видов растений.

Те культуры, у каких эволюционно выработалась способность к взаимодействию с арбускулярными микоризными грибами, владеют преимуществом перед остальными растениями, утратившими такую особенность. Согласно статистическим научным данным, количество растительных организмов, сосуществующих с микоризными грибами, в среднем в 11,8 раз превосходит численность видов других представителей высших растений. К тому же наличие (либо отсутствие) микоризы влияет и на рассредотачивание азота и фосфора меж этими группами. Таким макаром, арбускулярные микоризные грибы могут перераспределять питательные ресурсы меж растениями разных видов.

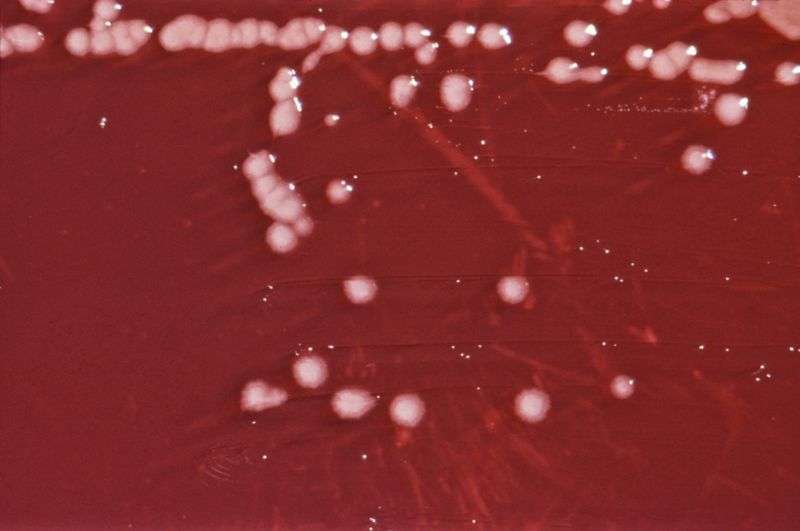

Положительное воздействие на культуры оказывает группа ризосферных микробов рода Pseudomonas (PGPR). Начиная с конца ХХ века их используют для ограничения жизнедеятельности растительных патогенов (добавляют в почву либо к семенам зерновых культур). Некие представители микробов PGPR способны провоцировать производительность растений различными методами. Так, исследования проявили, что инокуляция растений отдельными видами PGPR способствует повышению содержания в их питательных веществ, увеличивает устойчивость к воздействию неблагоприятных причин, а некие бактерии способны даже производить фитогормоны, увеличивая тем количество нужных микробов и ограничивая содержание в ризосфере патогенов. Таким макаром, те виды культур, которые могут завлекать и задерживать в собственной ризосфере популяции микробов PGPR, отличаются большей выживаемостью, насыщенным ростом и высочайшей урожайностью, а как следует, они более конкурентноспособны.

Не считая перечисленных выше микробов, в почве также находятся фосфатные солюбилизирующие бактерии (PSB) либо бактерии (PSM). Их положительная роль состоит в повышении плодородия земли методом преобразования нерастворимых фосфатных соединений (с железом, алюминием и кальцием) в доступные для растений, растворимые формы. Практические наблюдения подтвердили более высочайший уровень роста культур, находящихся в зоне деятельности солюбилизирующих микробов, который происходит в связи с повышением количества поглощаемого растениями фосфора. Но вкупе с тем, воздействие этих микробов достаточно относительное, потому что они не участвуют в самом процессе транспортировки растворимого фосфора к корневой системе растений.

Наблюдения микробиологов за взаимодействием растений и почвенных биоорганизмов в ризосфере помогают изучить их воздействие друг на друга, также выявить закономерности, дозволяющие регулировать при помощи микрофлоры и микрофауны (микробов, грибов, вирусов, нематод, водных растений и пр.) скорость роста культур, их устойчивость к неблагоприятным факторам, также уровень урожайности. В итоге таких исследовательских работ разрабатываются био препараты, способные отчасти либо на сто процентов поменять обширно используемые в сельском хозяйстве агрохимикаты, что может существенно понизить риск загрязнения среды, сделать лучше экологическую ситуацию, повысить качество почвенных и аква ресурсов.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.