Как пчёлы создают мёд

Мёд – это продукт, отлично узнаваемый каждому. Многие знают о его нужных свойствах, разбираются в сортах и могут отличить, к примеру, липовый от акациевого либо гречишного... Но, не считая пчеловодов и учёных, не много кому понятно, как конкретно пчёлы делают этот уникальный продукт, и как кропотлива их работа. Нынешняя статья скажет о неких особенностях, главных шагах и тонкостях создания мёда.

Сырьём для производства мёда является нектар медоносных растений. Нередко в мёд попадает и маленькое количество пыльцы, потому её тоже можно именовать одним из компонент. Содержание огромного количества пыльцы в зимних припасах корма очень не нужно. Пчёлы, как существа социальные, делят меж собой выполнение работ согласно собственной специализации. И поиском источников нектара, также пыльцы занимается рабочая пчела-разведчица. Это особенная «должность» лётных пчёл среднего возраста. Массив расцветающих растений-медоносов она находит или случаем, или по чуть уловимому запаху, а приблизившись к зоне видимости – ориентируясь на световой диапазон.

Пчёлы воспринимают цвета по другому, чем мы. Они способны созидать ультрафиолетовый свет и многие другие излучения. Обнаружив цветок, пчела при помощи органов вкуса, расположенных на фронтальной паре лапок насекомого, определяет содержание сахара в нектаре. Если оно довольно велико для переработки этого нектара в мёд, то пчела набирает маленькое количество нектара как эталон. В то же время она определяет примерное количество таких растений-медоносов, потенциал взятка и с ювелирной точностью запоминает местопребывание отысканного участка.

Возможная сила взятка находится в зависимости от количества цветов медоносных растений в перерасчете на их нектаропродуктивность. Чем богаче взятком цветочный массив, тем больший объём эталона нектара набирает пчела-разведчица. С этой информацией она сразу ворачивается вспять, в собственный улей. Попав вовнутрь улья, пчела делает ряд сложных сигнальных движений, кое-чем напоминающих типичный танец.

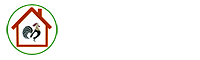

«Танец» пчелы представляет собой прямолинейное движение насекомого с одновременной очень энергичной вибрацией её тела определённой длительности, после этого она, описывая круг в оборотном направлении без вибраций, ворачивается на начальную позицию, и всё повторяется поначалу неоднократно. Длительное время люди не направляли огромного внимания на странноватые движения пчелы и не понимали смысла этого «танца», но позднее, благодаря долгим наблюдениям, узнали его главные закономерности и расшифровали информационное содержание движений.

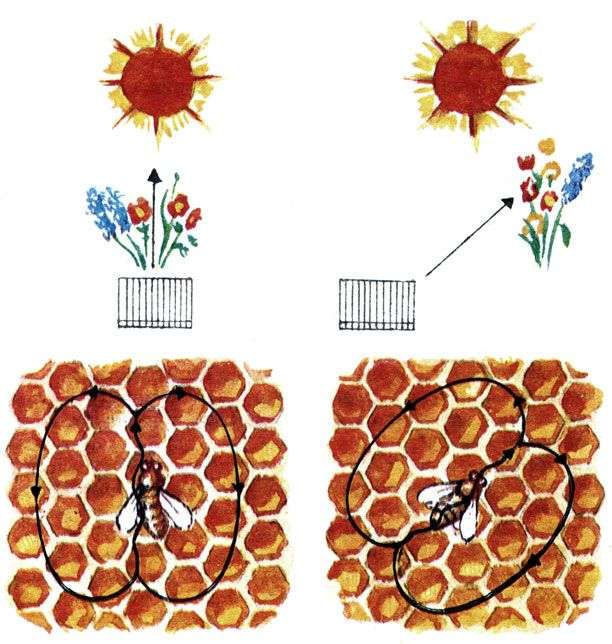

В «танце» разведчицы имеет значение всё! Если гласить более непосредственно, то угол движения разведчицы на рамке по отношению к вертикали показывает на направление местопребывания взятка по отношению к расположению солнца в этот момент. К примеру, если разведчица движется четко вверх, то поле цветов размещено точно в сторону солнца. Если она «танцует» вниз по рамке, то это значит, что взяток находится в стороне, обратной солнцу. Отклонение на лево либо на право от полосы вертикали (линию вертикали пчёлы ощущают прекрасно, ориентируясь на направление деяния гравитационной силы) значит угол отличия курса полёта на тот же градус.

Для того чтоб учитывать неизменное перемещение солнца, разведчица вносит коррективу в 1 градус на запад каждые четыре минутки, прошедшие с момента обнаружения ею взятка. Так ей удаётся с ювелирной точностью указать остальным сборщицам направление, в каком им следует лететь. «Танцует» пчела по кругу, привлекая сородичей стрекотанием и вибрирующими движениями. Вокруг «танцующей» разведчицы сходу собираются пчёлы-сборщицы, вытягивая в её сторону усики и хоботки.

Форма движения разведчицы припоминает неверный круг, который пчела очерчивает то по часовой стрелке, то против неё. Во время радиального движения с прекращением вибрации разведчица раздаёт окружившим её пчелам-сборщицам нектар, взятый ею с поля в качестве эталона. Пчёлы, получив дозу нектара, запоминают его запах и состав. Руководствуясь всеми приобретенными данными – направлением, запахом и составом, они улетают к медоносному массиву на сбор нектара. Окружающие «танцующую» разведчицу лётные пчёлы повсевременно сменяются: заместо тех, кто уже получил нужную информацию, подходят новые. Так длится достаточно длительно, пока разведчица не израсходует весь припас нектара.

Способность передавать и принимать информацию в таковой форме у пчёл заложена на генном уровне, они владеют ею с рождения. Специфичное стрекотание во время общения разведчицы с остальными пчёлами очень отличается от их обычного жужжания. Оно создаётся трением прижатых к телу крыльев и предназначено только для вербования внимания (в улье же мрачно!). Очень принципиальной частью инфы является вибрация. Интенсивность колебаний брюшком показывает на расстояние до отысканного взятка. Чем большее количество колебаний совершает разведчица в одном цикле собственного движения по кругу, тем далее от её улья расположено цветочное поле либо расцветающий сад. Потому, чем длиннее дистанция, тем большенными по поперечнику получаются круги «танца». Одно колеблющееся движение в «танце» равно примерно 60 метрам пути (полёта) от гнезда до цели.

Для улавливания в мгле пчелиного гнезда всей этой инфы у пчёл задействуются отчасти органы зрения, а отчасти – органы осязания. Вибрацию вощины, колебания воздуха насекомые улавливают ворсинками, покрывающими всё их тело, механорецепторами на лапках, также при помощи усиков-антенн. В усиках пчёл есть особенный орган, очень чувствительный к звуковым колебаниям в виде распространяющейся в пространстве вибрации.

В семье пчела-разведчица, конечно, не единственная особь с таким высококвалифицированным назначением. Нередко случается, что различный взяток находят сразу сходу несколько особей-разведчиц. Они передают добытую информацию и эталоны нектара сборщицам. Сборщицы, приняв различные координаты, летят работать на различные поля. При всем этом в числовом соотношении пчёлы-сборщицы распределяются согласно силе взятка на этих участках, т. е. большее количество работниц летит туда, где взяток богаче.

Происходит такое разумное рассредотачивание рабочей силы из-за того, что разведчица набирает для эталона нектар в количестве, пропорциональном потенциалу медоносов. Если взятка не достаточно, то и объём эталона будет меньше, чем в случае с более обеспеченными нектаром угодьями. Таким макаром, во время передачи инфы при помощи «танца» у разведчицы, нашедшей обеспеченный нектаром участок, объем эталона позволяет передать его значительному количеству сборщиц. А на бедном нектаром поле пчела берет эталона совершенно незначительно, и его хватает только маленькому числу пчёл-сборщиц. Соответственно, большее количество сборщиц летит туда, где находится богатое нектаром поле.

Если в улей приходит информация о нескольких медоносных участках, приблизительно равных по нектаропродуктивности, но расположенных на разном расстоянии от гнезда, то пчёлы выбирают более близкий.

Приблизительно так же происходит и передача инфы о отысканных разведчицами пыльценосах, источнике воды и смолистых выделениях растений, из которых пчёлы делают прополис.

Приняв информацию от разведчиц, сборщицы отправляются в путь по обозначенным координатам. За световой денек любая рабочая пчела производит около 10 – пятнадцати продуктивных вылетов. Их количество находится в зависимости от расстояния до взятка и нектаропродуктивности определенного вида растения-медоноса. За один вылет любая особь может принести в улей около 70 мг нектара. Для насекомого это очень тяжёлая ноша, в особенности если учитывать, что вес самой пчелы – около 100 мг (в 1 кг их приблизительно 10 тыщ штук). Чтоб набрать такое количество нектара, пчеле-сборщице необходимо посетить около тыщи растений!

Сбором нектара занимаются полевые лётные пчёлы. Это особи старшего возраста, которые приносят свежайший нектар в улей и передают его более юным, внутриульевым пчёлам. Полевых пчёл-сборщиц в семье около 60%.

Внутриульевые пчёлы – особи в возрасте до 14-ти...20-ти суток. 15 либо 20 дней – находится в зависимости от определенных событий жизни пчелосемьи: если острой потребности в лётных пчёлах нет, то этот срок подольше, а если возникает сильный взяток либо по каким-то причинам не хватает лётных работниц, то внутриульевые юные особи начинают работать в поле ранее. Количество внутриульевых пчёл обычно составляет до 40% от общей численности средней пчелиной семьи.

После передачи нектара лётная пчела опять летит к медоносам, а внутриульевые передают принятый нектар друг-другу пару раз, совершая кропотливую его обработку ферментами собственных желез. Ферменты вступают в реакцию с субстанциями нектара и химически изменяют его. Это нужно, чтоб мёд был легкоперевариваемым и отлично усваивался в организме пчёл.

Не будем забывать, что мёд – неизменный продукт питания пчёл, который они также припасают впрок на безвзяточный период и для зимовки. В зимнее время, когда у пчёл нет способности часто испражняться, очень принципиально, чтоб корм просто, без излишних усилий переваривался и усваивался, образуя малое количество какашек и обеспечивая наибольшее количество питательных веществ и энергии пчелиному клубу.

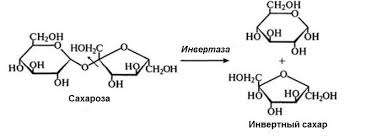

Наибольшее скопление какашек в прямой кишке пчелы не должно превосходить 46 – 47% массы насекомого, по другому это вызывает понос, который обычно приводит к ослаблению семьи и даже может стать предпосылкой её смерти. Один из таких процессов преобразования свежайшего нектара в легкоусваиваемый мёд проходит под воздействием инвертазы, вырабатываемой глоточными железами юных (до тридцатидневного возраста) пчёл.

Фермент инвертаза начинает работать ещё в зобике пчёл-сборщиц. Вступая в реакцию со сложными сахарами, содержащимися в нектаре, он расщепляет их до обычных соединений: на глюкозу и фруктозу. Процесс инвертирования сахарозы не резвый, и обычно при температуре +34...35°С он занимает до 2-ух недель. За этот период времени содержание сахарозы с 10% понижается до 0,9 – 1%.

Кстати, скорость кристаллизации мёда находится в зависимости от пропорции производных сахарозы (фруктозы и глюкозы), содержащихся в нём. Чем больше толика фруктозы, тем подольше мёд остаётся водянистым. Это соотношение находится в зависимости от многих причин, одними из более влиятельных посреди которых являются: вид нектарообразующего растения, погода и состояние пчелиной семьи во время медосбора, количество пыльцы в продукте.

Но мёд должен быть не только лишь просто перевариваемым и высокопитательным. Более принципиальным аспектом для него является полная сохранность и устойчивость к порче в течение довольно длительного времени, независимо от критерий его хранения. Для решения этой задачки пчёлы присваивают собственному основному продукту кислую реакцию. Уровень его рН имеет 4 либо 5 единиц, по этому у дрожжей и гнилых микробов нет способности развиваться в продукте.

Таковой итог достигается последующим образом: внутриульевые пчёлы обрабатывают нектар не только лишь инвертазой, да и другими субстанциями, посреди которых есть секрет глоточной железы – фермент глюкозооксидаза. Этот фермент в итоге биохимического процесса превращает глюкозу в глюконовую кислоту с одновременным выделением ядовитого для пчёл пероксида водорода.

В зобике пчёл всех возрастов всегда находится каталаза – фермент, который производит их грудная железа. С её помощью происходит нейтрализация образовавшегося пероксида водорода. По мере увеличения уровня кислотности нектара активность глюкозооксидазы понижается, а после заслуги подходящего уровня кислотности в перерабатываемом нектаре реакция образования глюконовой кислоты останавливается совершенно.

После того как нектар довольно обработан ферментами, и биохимические процессы в нём запущены, внутриульевые пчёлы складывают созревающий нектар в ячейки и усиленно вентилируют место вокруг их. В этот период пасека начинает очень пахнуть мёдом! Для роста площади, занимаемой нектаром, ячейки заполняются не доверху, а на третья часть либо до половины их объёма. Делается это с целью улучшения процесса испарения из нектара излишней воды.

Свежайший нектар, принесённый пчёлами-сборщицами, имеет влажность 50 – 80%. При таком содержании воды он не сумеет длительно храниться, потому пчёлы доводят уровень воды в нём до 21% и переносят в высшую часть гнезда, где запечатывают восковыми крышечками. В неких случаях влажность мёда допускается и выше. К примеру, вересковый мёд пчёлы запечатывают при влажности 23 – 26%. Процесс дозревания мёда длится и после чего, но не так активно. Верно созрелый мёд в запечатанном виде подольше не кристаллизуется и может храниться без утраты собственных параметров годами.

Вот такую технологию уже 40 миллионов лет используют пчёлы для создания собственного смачного и полезного продукта. Надеюсь, информация была вам увлекательной.

Если в процессе ознакомления с данным материалом у вас появились вопросы, их можно задать на нашем форуме.

Чугуевец Виталий

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.