Столбняк: причины заболевания, симптоматика, методы лечения

Столбняк – смертельно страшная болезнь животных и человека, встречающаяся относительно нечасто. Без квалифицированного исцеления смертность посреди животных в итоге этого заболевания очень высочайшая и составляет около 95%.

Знакомо население земли со столбняком уже очень издавна, ещё с древних времён. В первый раз тщательно обрисовал протекание и симптомы его проявления Гиппократ, древнегреческий доктор, доктор, философ, который жил в 460 – 377 годах до н. э. – от столбняка погиб один из его отпрыской. Исследованием заболевания занимались и другие древнейшие врачи: Авиценна, Аретей, Цельс, Гален и пр.

Намного позже, в ХIХ веке, учёные выполнили более основательное исследование обстоятельств появления и способов исцеления столбняка. Возбудитель заболевания был открыт в 1883 году русским доктором Нестором Монастырским, а прямо за ним германским терапевтом Артуром Николаером, о чем он сказал в собственной научной работе, размещенной в 1884 году. Сразу с этими учёными причину заболевания установили также Антонио Карле и Джорджо Раттоне из Туринского института.

В 1890 году японский учёный-бактериолог Китасато Сибасабуро в лабораторных критериях выделил из незапятанной культуры столбнячный токсин и вместе с германским иммунологом Эмилем фон Берингом сделал противостолбнячную сыворотку. В 1923 году французскому ветеринарному врачу и иммунологу Гастону Рамону удалось получить и удачно применить с профилактической целью столбнячный анатоксин. Этот продукт представляет собой прогретый токсин, потерявший токсические характеристики и ставший неопасным в итоге температурной обработки. В то же время он способен вызывать формирование иммунного ответа в организме. По действию анатоксин аналогичен вакцине.

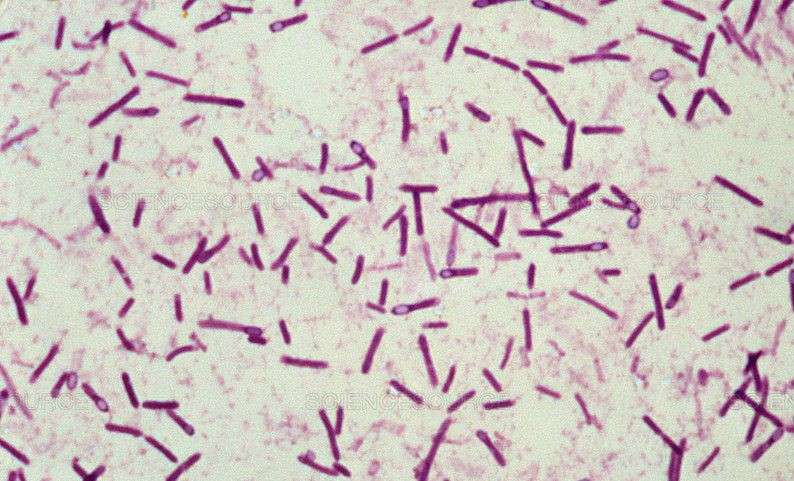

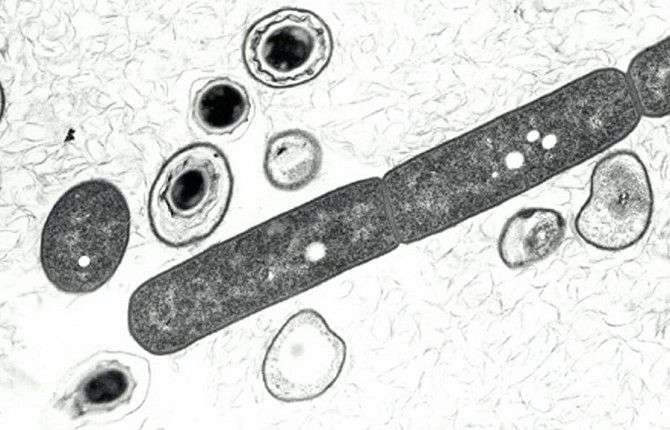

Возбудителем столбняка является клостридия тетани (лат. Clostridium tetani). Это достаточно большая, подвижная, анаэробная, спорообразующая амеба палочковидной формы, снабженная жгутиками для передвижения. Она обитает в кишечном тракте животных и человека практически повсевременно, не причиняя никакого ущерба организму владельца, т. к. ни сама амеба, ни вырабатываемые ею наисильнейшие токсины не способны всасываться через стены кишечника в кровь и лимфу. Пройдя транзитом по всему кишечному тракту, столбнячная палочка и небезопасные продукты её жизнедеятельности выходят наружу в составе какашек. При всем этом они попадают в почву и на другие поверхности, тем их обсеменяя.

Бактерия-возбудитель столбняка может находиться в 2-ух формах: в вегетативной и в споровой. Вегетативная форма – это обыденное состояние мельчайшего организма, в каком он живет, питается и плодится. В таком виде амеба достаточно уязвима к разным наружным воздействиям, потому она очень требовательна к характеристикам среды.

Для удачной жизнедеятельности столбнячной клостридии хорошими критериями являются:

- влажность, близкая к 100%;

- присутствие всех питательных веществ (глюкоза, белок, жир);

- отсутствие света;

- температура около +37°С;

- полное отсутствие свободного кислорода.

Подобные условия соблюдаются в кишечном тракте и крови теплокровного многоклеточного организма.

Как каловые массы выходят во внешнюю среду, условия для столбнячной микрофлоры резко перестают быть применимыми, и активные вегетативные формы в присутствии кислорода атмосферного воздуха преобразуются в пассивные споровые формы. Споры – это форма существования микробов в неблагоприятных критериях, метод пережить страшный период и сохраниться, эволюционное приспособление, дающее возможность выжить.

Споры ничем не питаются, не делятся и не выделяют никаких токсинов, но они очень устойчивы к воздействию всех физических причин в течение долгого периода времени. Бактерии столбняка в споровой форме выдерживают:

- сухое нагревание до +150°С без утраты жизнеспособности;

- кипячение длительностью до трёх часов;

- засаливание до 6 месяцев.

Раствор соляной кислоты (0,5%) может убить споры за 30 мин, раствор формалина (3%) – за день. Небезопасные токсины столбняка разрушаются в итоге неизменного воздействия ультрафиолетовых лучей солнечного света более чем за 17 часов, а в таких же критериях при нагревании до +65°С – за пару минут.

В почве споры столбняка способны сохранять жизнеспособность до 100 лет! Таким макаром, повсевременно выделяясь с фекалиями животных (или человека) и сохраняясь в почве очень длительное время, столбняк находится в грунте фактически всюду и подвергает большой угрозы всех представителей теплокровных.

Хищные животные хворают столбняком в более лёгкой форме, чем травоядные. Их организм наименее чувствителен к действию токсинов столбнячной палочки. И поражаются хищные столбняком пореже, чем травоядные. Может быть, это разъясняется тем, что они склонны кропотливо зализывать свои раны. Скот и лошадки, вследствие особенностей строения собственного тела, имеют очень ограниченную возможность достать до повреждённой части организма и хворают столбняком почаще. Но, вкупе с тем, свиньи и птица тоже заражаются изредка.

Инфецирование происходит в большинстве случаев при контакте раны с грунтом, содержащим споровые формы бактерии. При попадании спор столбняка в свежайшую рану, в особенности если она глубочайшая и узенькая, куда нет доступа кислорода (укол шипом растения, заноза, гвоздь и т. п.), они прорастают в вегетативную форму. В случае с этим болезнью уровень риска инфецирования почти во всем находится в зависимости от формы и нрава раны. Поверхностные травмы кожи наименее небезопасны из-за их достаточной аэрации. В глубочайших же ранах создаются подходящие условия для развития столбнячных микробов.

В месте внедрения клостридии начнают интенсивно питаться, плодиться и выделять свои токсины – тетаноспазмин и тетаногемолизин. В организме тетаногемолизин разрушает эритроциты крови, чем нарушает все их функции и значительно усугубляет общее состояние хворого животного. Токсин тетаноспазмин гибельно повлияет на нервную систему. Сначала он поражает периферические нервишки, а потом и центральную нервную систему, спинной и мозг. Под действием тетаноспазмина в центральной нервной системе появляются зоны завышенного возбуждения, возрастает возбудимость всей коры мозга, и наступает паралич работы синапсов неких нейронов. В итоге нервные импульсы к скелетной мускулатуре идут безпрерывно и несогласованно, что вызывает неизменное, нарастающее напряжение в различных группах мускул тела.

Вследствие неизменной деятельности мышц организма в крови хворого животного скапливается и не успевает выводиться молочная кислота, т. е. происходит ацидоз. Явление ацидоза ещё больше осложняет течение заболевания. Погибель наступает от спазма сердечной мускулы, дыхательных мускул и удушья либо от паралича нервных центров, которые управляют работой сердечнососудистой и дыхательной систем.

Инфецирование можно получить где угодно, даже не подозревая об этом. Рядовая заноза либо малозначительная травма могут быть входным отверстием для спор столбняка. Может быть также инфецирование животного при нарушении правил асептики во время оказании ветеринарной помощи, кастрации либо родовспоможения. Новорождённый молодняк может заразиться через загрязнённую землёй пуповину. До того как болезнь начнёт проявляться, после инфицирования проходит от трёх дней до нескольких месяцев. Но почаще инкубационный период длится около недели.

Чем далее размещено место травмы от центральной нервной системы, тем продолжительнее инкубационный период. Увидена закономерность: чем продолжительнее инкубационный период, тем легче протекает болезнь и тем больше шансов на излечение у зараженного животного. Поначалу возникает боль в месте внедрения инфекции, даже если к концу инкубационного периода рана зажила. Место этой травмы обычно становится твёрдым и болезненным. Если разрезать, то нередко там находится гной.

Спустя один – два денька затрудняются жевательные движения и глотание, время от времени меняется тембр голоса в итоге спазма мускул челюсти, глотки и горла. Нездоровое животное становится неспокойным, из-за нарастающей боли во всём теле жестко реагирует на человека и собственных сородичей. Позже животное совершенно отрешается от корма и питья из-за сильного, непрекращающегося сокращения жевательных мускул и связанной с этим невозможности открыть рот. Насыщенные спазмы мускул могут провоцироваться хоть какими наружными факторами, такими как резкий звук, броский свет, возникновение кого-либо в поле зрения животного и т. п.

У различных животных столбняк имеет свои особенности в клиническом проявлении. У лошадок и скота начало заболевания нередко проявляется в недвижном положении ушей. Потом можно увидеть косоглазие, выпадение третьего века, затруднённость движений и ограниченность их обыкновенной амплитуды. Возникает так именуемая «ходульная походка». Все мускулы в этот период становятся твёрдыми, напряженными, животик у нездоровых животных обычно подтянут, хвост нередко приподнят, дефекация и мочеиспускание затруднены. По мере развития заболевания дыхание становится частым и поверхностным.

У жвачных животных развивается тимпания, поначалу отрыжка затруднённая, а позже совершенно прекращается, возрастает потоотделение. У маленького рогатого скота не считая перечисленных признаков прогрессирует конвульсивное сокращение мускул спины и шейки, отчего голова запрокидывается, и животные, утратив равновесие, падают.

Свиньи заражаются изредка, но хворают тяжело, со смертностью на 3-ий – 6-ой денек до 100%. У их мучаются в главном мускулы шейки и головы, глаза повёрнуты в различные стороны, из-за затруднённого сглатывания наблюдается слюнотечение, спазм жевательных мускул приводит к повторяющемуся сильному скрипу сомкнутых зубов.

Со временем напряжение в мышцах обычно прогрессирует, и через некоторое количество дней после начала проявления первых симптомов животные уже не могут стоять на ногах. Они лежат, запрокинув голову, ноги при всем этом выпрямлены, дыхание затруднённое, поверхностное, учащённое, ноздри расширены и напряжены. Наблюдается синюшность всех видимых слизистых оболочек.

Температура в период проявления клинических признаков или остаётся обычной, или некординально увеличивается из-за разогрева тела от неизменной работы всех групп мускул. У свиней она обычно увеличивается перед смертью до +42,5°С. В протяжении всего времени клинического проявления признаков заболевания животные не являются заразительными ни для других животных, ни для человека, и потому никаких карантинных мероприятий проводить не требуется. В редчайших случаях животные могут выздоравливать, но без ветеринарной помощи почаще погибают.

Исцеление следует начинать с вскрытия раны, чистки её и аэрации. Это отчасти приостановит размножение возбудителя и закончит поступление новых порций токсинов в организм пострадавшего животного. Для чистки и обеззараживания раны можно использовать 3%-ный раствор карболовой кислоты, 5%-ный раствор йода, 10%-ный раствор перманганата калия либо 1%-ный раствор перекиси водорода.

Чтоб вполне убить бактерии, которые поселились в ране, используются лекарства. Отличные результаты может дать «Эритромицин», «Бициллин» «Пенициллин», «Стрептомицин», «Амоксициллин», «Энрофлоксацин» и другие инъекционные препараты.

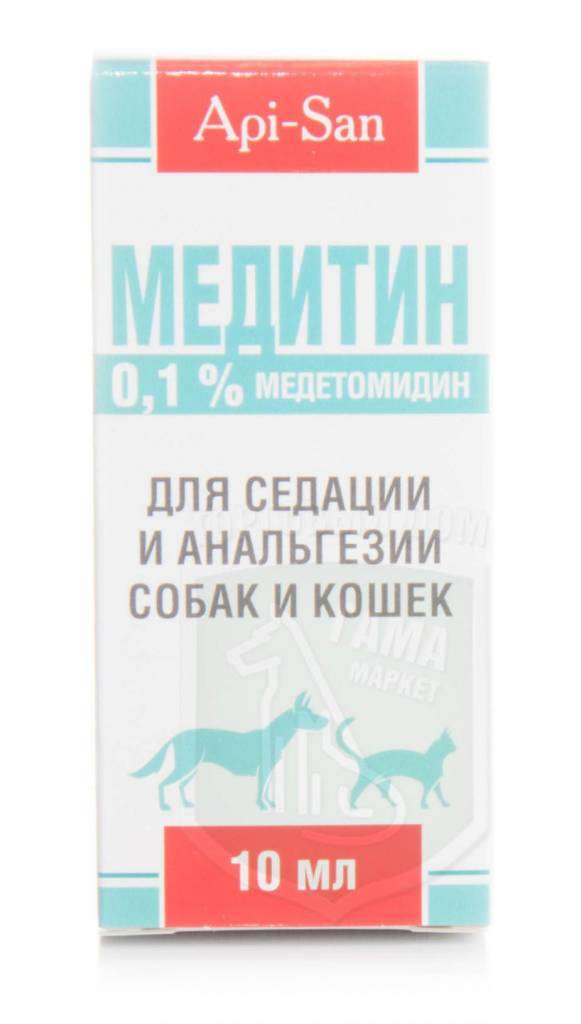

Для ослабления силы нерегулируемого сокращения мускул, уменьшения возбудимости животного, притупления его физических страданий и понижения негативного воздействия тетаноспазмина на общее состояние поражённого организма, целенаправлено использовать препараты-миорелаксанты. Лошадям и маленьким животным, таким как кошки и собаки, подходят средства, содержащие 0,1%-ный гидрохлорид медитина. К примеру, это вещество содержится в препарате «Медитин».

Для собак доза «Медитина» составляет от 0,1 до 0,3 мл (зависимо от тяжести протекания заболевания) на каждые 10 кг живого веса. Для кошек требуется 0,3 – 0,5 мл продукта из расчета на 5 кг веса животного. Вводить «Медитин» можно подкожно, внутривенно, внутримышечно. Для лошадки доза рассчитывается из пропорции: 0,2 – 0,4 мл на каждые 100 кг массы животного. Вводить следует только внутривенно.

Для продуктивных сельскохозяйственных животных применим продукт «Веттранквил», его вводят внутримышечно в дозе 1 –1,5 мл на 100 кг веса. Не считая него можно использовать средства, содержащие действующее вещество ксилазина гидрохлорид, к примеру, препараты «Рометар», «Ксила». Неплохой эффект даёт применение раствора аминазина, который вводится подкожно в дозе 1 мл на 1 кг веса животного.

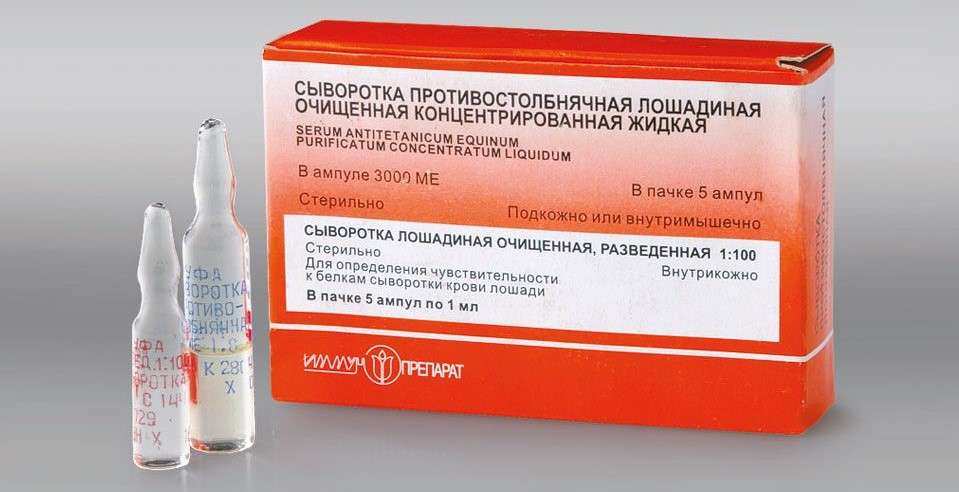

На весь период исцеления животное необходимо перевести в затемнённое помещение с глубочайшей подстилкой (чтоб избежать травм при вероятных падениях), где не будет никаких сильных раздражителей, провоцирующих спазмы мускул. Для нейтрализации токсинов следует сделать инъекцию противостолбнячной антитоксической сыворотки. Более резвый итог даёт введение её в спинномозговой канал, но это в состоянии сделать не каждый, и потому я приведу пример более обычного введения – подкожного.

Взрослым животным больших видов (лошадки, мулы, большой рогатый скот, верблюды) сыворотку вводят в дозе 80000 антитоксических единиц. Маленьким видам (овцы, козы, свиньи) и молодняку больших животных довольно половины этой дозы. Для правильного расчета количества лекарства в миллилитрах, нужно учесть его концентрацию, которая указана на этикетке.

Перед употреблением противостолбнячную сыворотку следует прогреть до температуры тела на водяной бане. Вводить её нужно в месте первичного внедрения инфекции и повдоль размещения нервных стволов в повреждённой зоне. Место получения раны лучше обколоть антитоксической сывороткой по кругу. Так её действие будет более выраженным и направленным. При обычной переносимости животным продукта, 1-ые три – четыре денька сыворотку следует вводить раз в день. Позже через один день, до полного излечения.

Но её применение может также вызвать томную реакцию со стороны организма хворого животного. Чтоб избежать схожей ситуации, перед применением сыворотки следует провести пробу. Для этого 0,1 мл продукта вводится внутрикожно, и если через 20 – 30 минут не появится покраснение и отёк, либо поперечник показавшегося отёка и покраснения не превосходит 1 см, то вводить антитоксическую сыворотку можно, а если больше 1 см, то нельзя. Но в любом случае при использовании сыворотки в целительных целях рекомендуется параллельное применение антигистаминных препаратов. К примеру, подходят «Супрастин» либо «Димедрол».

Не считая специфичного исцеления рекомендуется проводить комплекс мер, направленных на устранение других возникающих при столбняке расстройств. Для нормализации дефекации лучше делать клизмы из крахмальной слизи (350 – 400 мл); так как животное во время заболевания не может питаться через рот, то для поддержки организма не будет излишним применить внутривенно раствор глюкозы. Внутривенно раз в день рекомендуется вводить до 100 мл 20%-ного раствора уротропина, а внутримышечно до 100 мл (в нескольких точках) 40%-ного раствора сернокислой магнезии.

Своевременное исцеление нередко помогает сохранить жизнь заболевшему животному и значительно понизить общую смертность от столбняка (приблизительно с 95 до 40%!). Но если болезнь всё-таки привела к смерти, то труп следует утилизировать в биотермической яме. У павших от столбняка животных очень очень выражено трупное окоченение, мускулы тёмные, кровь тёмного цвета, плохо свернувшаяся, сердечко расширенное в правой части, лёгкие отёчны, печень, почки и селезёнка заполнены кровью. Нельзя перерабатывать его мясо и использовать шкуру для технических целей. Также нельзя проводить принужденный убой нездоровых столбняком животных.

Диагноз устанавливают на базе броской медицинской картины, но в случае необходимости отдифференцировать столбняк от болезней с похожей симптоматикой (ревматизм, пастбищная тетания, бешенство, пододерматит и т. д.), в лабораторию направляют от живых животных раневой экссудат и куски ткани раны, а от трупов – частицы селезёнки, печени и кровь. Заключение делают после исследования патматериала на присутствие токсинов либо самого возбудителя столбняка.

Что касается профилактики, то более действенным средством будет прививка. Проводят её вакциной, в состав которой заходит столбнячный анатоксин. Продукт готовят оковём подогревания обыденного токсина столбняка до утраты им вредных для организма параметров. На введение вакцины организм животного отвечает выработкой иммунитета к этому заболеванию.

В качестве примера приведу описание вакцинации чешской вакциной для сельскохозяйственных животных «Клотеид 4». Употребляют её для прививания большого и маленького рогатого скота, лошадок, собак. Молодняк этих животных следует прививать только после заслуги ими трёхмесячного возраста. Перед применением вакцину подогревают до +37°С, потом вводят внутримышечно, в дозе 1 мл на одно животное. Вес, возраст и вид животного значения не имеют. Если животное прививается в первый раз, то через 20 один денек после введения первой дозы прививку следует повторить (это именуется ревакцинация).

Стойкий иммунитет формируется через две недели после второго введения вакцины. В организме сохраняется до пары лет. Лошадям рекомендуется повторять прививку раз в четыре года, остальным животным – раз в два года. В месте введения вакцины после прививки может наблюдаться малозначительная болезненность мускул, местное увеличение температуры, покраснение и сверхчувствительность кожи, но обычно все эти симптомы проходят сами собой через некоторое количество дней.

Но если прививка не была изготовлена вовремя, и животное не имеет иммунитета, то при получении небезопасного (по расположенности к инфецированию) ранения ему можно посодействовать, действуя на опережение, т. е. профилактируя клиническое проявление столбняка. Для этого в 1-ые часы после получения повреждения необходимо кропотливо помыть рану и применить ранее упомянутую противостолбнячную сыворотку в дозе 8000 антитоксических единиц на одно животное, вводя продукт подкожно.

Действует сыворотка, защищая животное от заболевания, около недели, по истечении этого срока следует ввести её повторно. Наиблежайшие несколько месяцев необходимо с особенным вниманием относиться к этому животному и следить, не поменялось ли его самочувствие, аппетит, нрав движений. В случае возникновения обозначенных ранее соответствующих клинических признаков столбняка следует немедля начать специфичное исцеление.

Не считая обрисованных способов специфичной профилактики, соблюдение неких обычных правил поможет значительно понизить риск заболевания животных столбняком.

Во-1-х, это внимательное и бережное отношение к вашим животным. В случае получения ими травм, раны следует всегда обрабатывать веществом перекиси водорода, марганцовки либо йода.

Во-2-х, при всех ветеринарных обработках, кастрации, хирургических вмешательствах, родовспоможении, стрижке овец, обрезании рогов, расчистке копыт и иных манипуляциях персонал и ветеринарные работники должны непременно использовать чистую спецодежду и придерживаться правил асептики и антисептики.

В-3-х, стоит придерживаться обыденных санитарных норм на ферме (дезбарьеры, дезковрики, профилактические дезинфекции, чистота в помещениях и т. д.).

Если в процессе ознакомления с данным материалом у вас появились вопросы, их можно задать на нашем форуме.

Чугуевец Виталий

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.