«Быть или не быть» растениям с азотом, а нам – с урожаем

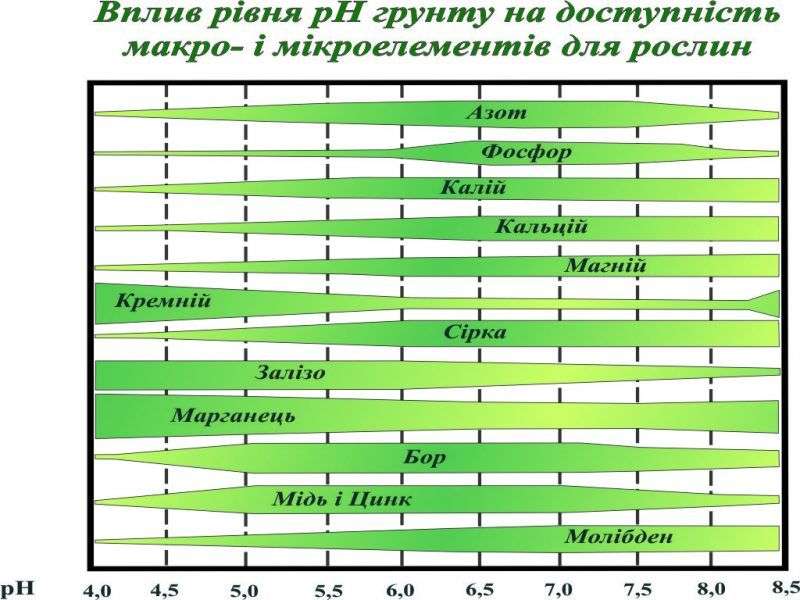

“Эффективность – это получение большего при малых вложениях” Т.C. Мюррелл, Интернациональный институт питания растений (IPNI), США Украинская пословица: «Паны дерутся — у мужчин чубы трещат» в нынешних критериях приобретает необыкновенную актуальность. И чубы трещат, и голова пухнет. А еще бы не опухшая, ведь существует высочайшая возможность того, что в этом году многим аграриям придется стопроцентно поменять технологии – перебегать на «полуорганическое» земледелие. Беря во внимание последние действия на российском рынке минеральных удобрений, отказ от их использования будет базироваться как на недостатке, так и на стоимости. Все было бы ничего, если б не те сорта (модификации) с высочайшим генетическим потенциалом, для его раскрытия требуют настоящего питания. Потому вопрос, каким образом можно обеспечить бездефицитное минеральное питание в критериях недостатка ресурсов, получило необыкновенную актуальность, когда каждый внесенный килограмм удобрений должно быть экономически оправданным и давать наибольший прирост к урожаю. Его решение просто не может быть без разработки хороших моделей агротехнологий, которые обязательно должны носить зональный нрав, и реализация которых должна свести к минимуму непроизводственные утраты биогенных частей. И коэффициенты использования питательных веществ должны приблизиться к наибольшим уровням. Видимо, нет нужды акцентировать на том, что главным элементом, лимитирующим продуктивность растений является азот, а на закупку азотных удобрений хозяйства растрачивают от 60 до 95 процентов средств, предназначенных на приобретение агрохимикатов. При всем этом необходимо отметить, что по обобщенным данным непроизводственные утраты азота из земли при его внесении с минеральными удобрениями, представляют в виде: газообразных товаров – 15-30%; иммобилизации в органическое вещество земли – 20-40%; утраты из-за вымывания нитратов – от 10 и поболее процентов. Если ранее считали, что растения способны усваивать до 80% азота из минеральных удобрений, то более поздними исследовательскими работами при помощи размеренного изотопа 15N подтверждено, что в полевых критериях общее усвоение растениями азота из вносимых минеральных удобрений не превосходит 30-50%. Не считая того, этот способ позволил установить, что величина усвоения азота из удобрений изменяется и определяется не только лишь био особенностями выращиваемых культур, да и сортовым (генетическим) контролем за поступлением, ассимиляцией и метаболизмом азота в растении. Так, к примеру, современные сорта пшеницы для роста урожайности и формирование свойства зерна, как при низких, так и больших доз азота, в сопоставлении с «древними», еще эффективнее употребляют почвенный азот. Это обосновано направлением современной селекции пшеницы на действенное внедрение азота на ростовые процессы, что сопровождается ростом его содержания в зерне и конфигурацией структуры растения на пользу зерновой продуктивности. Причины воздействия на эффективность азотных удобрений Существенное воздействие на усвоение азота удобрений играют условия увлажнения, количество и виды пожнивных остатков предшественников. Неоспоримым является тот факт, что в вопросе эффективности удобрений принципиальное место занимает почва, а именно его тип. Ведь, минеральные соединения азота, обычно, в почве не скапливаются в огромных количествах, так как поглощаются растениями, употребляются микробами и отчасти трансформируются в органическую форму. В целом же содержание азота в почвах колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в главном в труднодоступной для растений органической форме, а на долю минерального азота приходится только 1-2% его полного количества. Правда, в итоге микробиологических процессов органические формы азота трансформируются и необходимо подчеркнуть, что внесение азотных удобрений увеличивает минерализацию органического вещества земли, а усвоение растениями азота при всем этом растет. Процессы минерализации и иммобилизации органического вещества в почве происходят повсевременно, при этом процесс минерализации органического вещества преобладает над иммобилизацией, потому в грунте повсевременно находится определенный припас минерального азота. Так, в дерново-подзолистых почвах может создаваться до 30-35 кг/га минерального азота, в черноземах – до 50 кг/га. Потому основная задачка агрономической службы-обеспечить наибольшее его внедрение культурными растениями методом равновесного хода процессов минерализации и иммобилизации органического вещества земли благодаря конкретному включению свіжовнесеного азота удобрений в общий цикл перевоплощений азота и поглощения растениями. Для определения хороших доз азотных удобрений и корректировки сроков их внесения с учетом погодных критерий, предшественника, плодородия земли и планируемой урожайности поначалу необходимо узнать количественное и высококачественное содержание минерального азота в почве. Так как при внесении удобрений происходит уменьшение соединений азота земли, что просто гидролизуется, зато наблюдается повышение фракций, что тяжело гидролизуются либо вообщем не гидролизуются. Другими словами, часть азота из удобрений перебегает в труднодоступную либо недоступную для растений форму. Сначала это касается аммония, так как (в излишке) он беспроблемно может занимать нишу калия в первичных силикатных минералах и полевых шпатах либо же «включаться» в кристаллическую решетку минералов, схожих вермикулита либо іліту. Обычным примером фиксирования нитратных форм азота является его био поглощение, но если процесс био поглощения микробами очень выражен, то это непременно плохо скажется на питании культурных растений. Но, как указывает практика, самые большие утраты азота из земли и удобрений происходят вследствие денитрификации, другими словами в процессе восстановления нитратного азота до свободного молекулярного либо же до газообразных окислительно-закиснет его форм. Био денитрификация осуществляется группой денітрифікуючих микробов и в особенности активно происходит в анаэробных критериях при щелочной реакции земли при наличии обеспеченного клетчаткой органического вещества – травы. Но самые большие утраты азота земли и удобрений в газообразном его состоянии происходят в итоге денитрификации, амоніфікації и нитрификации в форме молекулярного азота (N2), его оксидов (NO; N2O; NO2) и аммиака (NH3). Так, утраты из внесенных азотных удобрений могут составлять до 20% из аммиачных удобрений и приблизительно 30% из нитратных форм, а на дерново-подзолистых почвах способны достигать и до 50%. Исследовательскими работами подтверждено, что основная часть аммиачного азота пропадает в 1-ый месяц после его внесения. Дальше, когда в процессе нитрификации большая часть азота перебегает в нитратную форму, утраты аммиака существенно понижаются. О дерново-подзолистых почв, то самые высочайшие утраты аммиака зафиксировано в течение первых 10 суток после внесения азотных удобрений, через 2-3 недели выделения из земли NН3 прекращается совершенно. Количество испарения аммиака из земли находится в зависимости от формы азотного удобрения. По величине утрат из земли азота удобрений в виде NH3, азотные удобрения размещаются так: сульфат аммония (3-14% от внесенного количества), аммиачная селитра (1-14%), мочевина (2-20%), аква аммиак (45-53%). Как указывает практика, агрономическая эффективность азотных удобрений и размеры утрат азота впрямую находится в зависимости от глубины их заделки в почву. Так, к примеру, не зависимо от типа земли зафиксированы наибольшие утраты азота при поверхностном внесении карбамида (мочевины) либо его заделки на глубину 3-5 см, тогда как при глубине до 15 см утраты азота фактически исключаются. Подобная ситуация наблюдается и при внесении аммиачной селитры и сульфата аммония: выветривания аммиака из земли в процессе их внесение на черноземе обыкновенном с глубины 18-20 см фактически сводилось к минимуму, чего нельзя сказать о поверхностной заделкой (боронование), где размер утрат доходил до 30%. Одним из причин, что оказывает влияние на легкость и обеспечивает уменьшение газообразных утрат азота удобрений при более глубочайшей их заделки, понижение интенсивности микробиологических процессов, при всем этом газы, образующиеся в процессе амоніфікації, денитрификации и нитрификации, проходя через большой слой земли, более много поглощаются почвенным коллоидным комплексом. Далековато не последнее место на воздействие размеров утрат и эффективности удобрений занимают влажность, рН и температура земли. Обратим внимание на таблицу либо диаграмму о воздействие рН земли на доступность макро - и микроэлементов для растений.

Из этого появляется полностью обычный вопрос: куда девается тот труднодоступный для растений азот, который, как гласил узнаваемый персонаж Леонида Гайдая, «уже заплачено»? Как демонстрируют исследования, незадействованный азот удобрений (зависимо от формы) может расходиться так: часть, как ранее говорилось, іммобілізується, часть перебегает в форму, что просто гидролизуется, часть вимиється, часть «выбьет» калий из кристаллических решеток минералов, а часть просто выветрится. В научной литературе есть данные о том, что утраты азота в форме NН3 в случае конфигурации реакции почвенной среды вырастают с 5 до 60% при рН 8. Не считая того, часть нитратного азота если не вымоется, то непременно совместно с влагой переместись в более глубочайшие горизонты. Относительно влажности грунта, то с повышением полной влагоемкости (ПВ) с 25 до 75% утраты аммиака из сульфата аммония и аммиачной селитры понижались в 2 раза, а мочевины – в 1,5 раза, зато наблюдалась миграция азота по профилю, а коэффициенты использования минерального азота растениями находились в прямой зависимости от типа корневой системы. Нитратную форму лучше обожают растения с мочковатой корневой системой, тогда как на аммонийный азот лучше отзываются растения со стержневым корнем. Необходимо подчеркнуть, что аммонийный азот содействует более насыщенному росту боковых корней и корневых волосков, тогда как нитратная форма увеличивает рост корней в длину. Не считая того, может быть это будет смотреться несколько странноватым, но не считая формы азота растения имеют свое любимое «меню». Если пшеница приблизительно идиентично усваивает азот из аммиачной и кальциевой селитры, сульфата аммония, мочевины, то ячмень предпочитает аммиачной воде и аммиачной селитре, картофель фактически не употребляет азот из аммиачной и амидной форм, а одногодичные травки напротив больше обожают эти формы в совокупы с нітратними. Относительно температурного режима, то здесь, пожалуй, вопросов не появляется: чем выше температура – тем выше утраты. Взаимодействие азота с другими элементами С целью оптимального внедрения минеральных удобрений и увеличения их поглощения корневой системой культурных растений, разрабатывая систему удобрения, также необходимо учесть антагонистические и синергетические связи меж разными ионами частей питания. В одном случае (во время контакта ионов с одноименным электронным зарядом) они тормозят этот процесс, в другом (за разноименного заряда) – взаимно помогают друг дружке просачиваться в растения. Корневая система в пару раз лучше поглощает ионы питательных веществ с разноименными электронными зарядами. Так, к примеру, ранешней весной, при среднесуточной температуры до 5-8 °С, потребность растений в азоте обеспечивается только его амонійною форме. Потому положительно заряженный аммоний увеличивает поглощение фосфатного иона РО4-. Азот и в особенности фосфор стимулируют активность корневых волосков в поглощении всех других частей питания. В то же время столкновения одноименно заряженных нитратных и фосфатных ионов тормозит поглощение как азота, так и фосфора. Необходимо подчеркнуть, что в ранневесенний период, из-за низких температур либо их перепадов, растения и так мучаются от недочета фосфора. Представим, что на температурный фактор накладывается определенное количество нитратов. Что тогда происходит с усвоением этих частей? За низкого содержания доступного фосфора в почве необходимо отдавать предпочтение аммиачной форме азота с хотимым его заделкой в почву. За завышенного и высочайшего содержания доступного фосфора в почве нарушается питание растений такими элементами как азот, калий, медь, цинк, бор. В данном случае предпочтение следует отдавать поверхностном внесении нитратных форм. Конкурентность меж нитратами и фосфатами понизит излишнее поступление к растениям солей фосфора и разблокирует поступления вышеуказанных частей. Более принципиальным фактором, что оказывает влияние на азотное питание, является уровень обеспеченности почв калием. Аммоний, имея близкие ионные размеры с калием, повсевременно соперничает с ним в почвенных процессах: связь этих катионов проявляется как при их фиксации почвой, так и по мобилизации. В ряде исследовательских работ показано блокирующее действие завышенного уровня калия в почве на переход фиксированного аммония в обменный состояние, что в конечном итоге приводит к уменьшению усвоения азота растениями, понижение эффективности удобрений и увеличение непроизводственных утрат. В литературе имеют место данные о том, что в критериях дефицитного баланса калия внесение азотных удобрений привело к передвижения нитратной формы азота в более глубочайшие слои земли. Сбалансирование же азотно-калийного режима существенно поспособствовало в усвоении нитратного азота растениями и замедлило миграционные процессы, что в свою очередь воздействовало на агрономическую эффективность азотных удобрений. Фиксация азота: бактерии и аминокислоты Значимое значение в процессе формирования азотного режима и понижении издержек на минеральные удобрения играют азотфіксуючі мельчайшие организмы. Если в итоге био азотфиксации (несимбиотическая и симбиотическая) в круговорот привлекается приблизительно 200 млн. тонн азота, то мощности мировой хим индустрии способны произвести менее 85 млн. тонн. По данным ФАО, вклад био азотфиксации в сельское хозяйство приблизительно в два раза превосходит вклад хим азотных удобрений, а за более широкого вербования в земельную ветвь диазотрофов (симбиотические и вольноживущие азотфіксуючі бактерии) этот показатель просто умножается. Современный арсенал бактерий-азотфиксаторов довольно мощнейший, это и клубеньковые (симбиотические) бактерии рода Rhizobium, которые находятся в симбиозе с бобовыми растениями, это и ассоциативные азотфиксаторы рода Azospirillum, Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, которые приемущественно живут за счет корневых выделений растений. Безоговорочно их внедрения является значимым дополнением в обеспечении растений азотом, но в случае недостатка воды, их эффективность существенно понижается. Неподменным агрозаходом посреди причин, позволяющих повысить агрономическую эффективность азотных удобрений является применение микроэлементов и стимуляторов роста. При всем этом, беря во внимание абиотические стресс-факторы, повышенное внимание необходимо уделить введению в технологии выкармливания препаратов с содержанием аминокислот. Потому что существует точная корреляционная зависимость меж азотным питанием и синтезом аминокислот. Попадая в растение методом искусственного их введения (некорневые подкормки), большая часть аминокислот не считая присущих для их специфичных функций (синтез белков) принимают активное роль в ферментативных реакциях растительного организма «работают» над синтезом фитогормонов и регулированием гормонального баланса. Фитогормоны, в свою очередь, активируют поступление частей минерального питания в растения и их перераспределение в растении. В окончание хотелось вспомнить слова еще 1-го литературного персонажа: «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего», другими словами агрономическая эффективность удобрений может быть конкретно таковой, как мы ее запрограмуємо. Мария Августинович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией инноваторских технологий и внедрение ООО «УНПЦ «Институт питания растений»

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.