Дубильные вещества или танины в растениях

Дубильные вещества, известные также как танины (таннины, танниды), представляют собой на биологическом уровне активные соединения, т. н. вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями в процессе их жизнедеятельности и являющиеся промежным продуктом обмена веществ. Это бесформенные, водо- и спирторастворимые, просто окисляющиеся, нетоксичные продукты, темнеющие на открытом воздухе за счет поглощения содержащегося в нем кислорода.

Кроме роли в обменных процессах, дубильные вещества делают защитные функции в растениях, предохраняя от гибельного деяния уф-излучения, предотвращая повреждение их травоядными животными и разными патогенами, также играют роль природных пестицидов. Они входят в состав корней, листьев, коры, древесной породы, плодов, семян и других частей растений. Дубильные вещества присваивают соответствующий запах и терпко-вяжущий вкус неким продуктам питания, потому отлично знакомы нам в качестве компонента, содержащегося в таких плодах как хурма, гранат, айва, ягодах тернослива, шиповника, черники, в орешках и др. Они находятся в листьях чая и кофейных зернах, делают уникальный букет виноградовых вин.

Происхождение наименования танин предположительно связано с англо-нормандским словом tanner и средневековым латинским tannare, обозначающими кору дуба. С древних времён конкретно кора дуба использовалась для дубления кожи, потому что в ней содержится существенное количество веществ с вяжущими и дубящими качествами. Благодаря дубильным субстанциям – танинам – шкура животных, обработанная особым образом, получала защиту от процессов тления, приобретала крепкость и определённую расцветку. Для дубления кожи применимы далековато не все дубильные вещества, а только те, молекулярная масса которых превосходит 1000 г/моль. Некие из их образуют очень устойчивые цветовые комплексы с солями металлов, в главном солями железа, которые потом могут употребляться для производства чернил и других красящих жидкостей.

Количество дубильных веществ в растительных тканях очень изменчиво и может возрастать либо уменьшаться зависимо от географических критерий (солнечное освещение, высотность расположения, влажностный режим и т. п.), погодных особенностей произрастания, почвенных черт, вида и возраста растения, фазы его развития, времени суток и пр. Наибольшее содержание дубильных веществ найдено в шарообразных патологических образованиях на листьях дуба, т. н. галлах, где оно может достигать 50 – 70%.

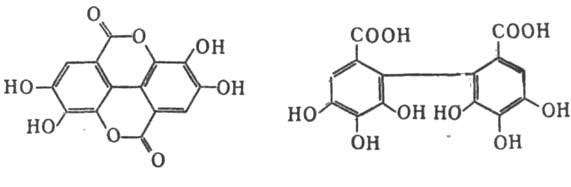

Исследование природы и функций дубильных веществ либо дубильных кислот проводилось в течение нескольких веков. В первый раз их удалось получить из растений в 1793 году французскому химику и фармацевту Николя Дейе. В 1891 году вяжущие вещества были выделены в отдельную группу, и доктор Генри Тримбл (США) отдал им заглавие танины. Более трудной оказалась задачка получения незапятанной субстанции танинов, без сахаров. 1-ые очищенные субстанции отвечали по структуре дигалловой кислоте. Теоретическое обоснование и доказательство приобретенных лабораторных данных было изготовлено в 1912 году: Эмиль Фишер и Карл Фройденберг проявили, что структура танина соответствует ангидриду галловой кислоты.

В 1962 году учёные Тони Свейн и Эдгар Чарлз Бейт-Смитт, вошедшие в историю как основоположники группы по исследованию фенольных растительных веществ, позднее преобразовавшейся в Европейское фитохимическое общество, дали определение танинам как классу вяжущих, ароматичных, полифенольных, безазотистых соединений с огромным количеством гидроксильных (–ОН) групп и молекулярной массой от 500 до более 3000 (г/моль), которые способны создавать крепкие связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами, в т. ч. целлюлозой, пектиновыми субстанциями, аминокислотами, алкалоидами и т. п.

Только в 2013 году группе французских учёных удалось в первый раз найти растительную органеллу, получившую заглавие танносома, в какой происходит синтез танинов – дубильных веществ. Она появляется в хлоропластах и после полимеризации танинов изолируется в мембранной оболочке. В таком виде происходит перемещение танносомы в вакуоль, где потом и остаются танины.

Из-за непостоянной хим структуры танинов вследствие того, что они представляют соединения различных полифенолов, их достаточно тяжело систематизировать. Более ранешняя, сделанная в 1894 году Г. Проктером систематизация была базирована на виде конечного продукта (пирокатехин либо пирогаллол), образующегося в итоге распада танина при нагревании до +180...200°С. По этому признаку танины делятся на две группы: пирокатехиновую и пирогалловую.

Еще позднее, уже в 1933 году К. Фрейденберг усовершенствовал предшествующую систематизацию, взяв за главный аспект продукты распада танинов в итоге кислотного гидролиза. На основании этого появилась более современная систематизация, согласно которой различают гидролизуемые танины и конденсированные.

По виду происхождения различают танины синтетические и натуральные. Обе эти группы имеют огромное значение в нашей жизни. Таниновые соединения, приобретенные в итоге синтеза, отличаются отсутствием примесей и высочайшей чистотой, что очень принципиально в фармацевтике и дает возможность соблюдения четкой дозы в мед продуктах. Но что касается их внедрения конкретно в технологии дубления кожи, то после практического использования синтетических препаратов, приобретенных в итоге тщательных исследований, потребители всё же возвратились к натуральным дубильным субстанциям и уменьшили внедрение товаров с хим происхождением.

Сейчас дубильные вещества в качестве натурального ингредиента обширно употребляются в почти всех отраслях индустрии. Они отыскали применение в пищевой, текстильной, кожевенной, косметологической, лекарственной, мед и других сферах людской деятельности. Танин как пищевой краситель (Е181) имеет вид желтого порошка, растворимого в воде, спирте и глицерине.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.